《風之谷》

風の谷のナウシカ/上映時間:1984年

對《風之谷》而言自然是什麼?

© 1984 Studio Ghibli・H

© 1984 Studio Ghibli・H

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

娜烏西卡:「火在一天之內把森林燒成灰燼,水和風卻需要100年的時間來孕育森林。」

娜烏西卡走下滑翔翼,往腐海森林的內部緩緩前進。

怪異的植物和菌類茂盛地生長,陰暗潮溼且綠蔭濃密,黑暗中隨處都有微弱的光線。昆蟲的聲音像是多重低音一樣此起彼落,巨大的蟲緩緩爬行著。娜烏西卡採集了一個閃耀著如寶石般光輝的孢子到試管中。她的眼神陶醉地瞇成一線。突然,她發現了後面有王蟲剛走過的隧道,痕跡還是新的。從天空照射進來的光芒像是樂器的弦,腐海的森林在一片綠油油當中顯得神聖而沉靜,蜻蜓和像是水母的蟲子靜靜地來回穿梭。腐海森林中的生物像是從地上的重力解放出來一樣,在宇宙裡浮游著。人類的存在就像是個入侵者一樣,令人感覺突兀又吵雜。那是一種無人類的和平寧靜。娜烏西卡在森林的深處發現了王蟲脫下來的殼。

娜烏西卡用子彈的火藥,取下了一個王蟲的眼睛部位,打算帶回風之谷。

突然間,蟲糧樹撒下了像下雪一樣的無數個孢子。

娜烏西卡又再一次看得出神。

《風之谷》在一開始就呈現出人類與各式各樣的生物、蟲子的視角彼此交錯、共鳴、錯綜的樣貌。我們不可以「只用」人類的眼光去看腐海的風景。如果打算用人類的眼球裸視腐海的話,腐海那一端反而有無數的複眼正盯著我們看吧!

腐海的自然風貌,如果以人類感性的角度來看的話絕對不是美麗的,也不太乾淨吧。事實上那是個「不帶面罩的話,只要五分鐘肺部就會腐壞的死亡森林」。但若是我們稍稍跳脫「人類的」感性層面,虛心地、不預設立場地凝視它的話,腐海雖然令人感到陰森森,但同時也令人感受到意想不到、美麗又崇高的風景。所以娜烏西卡才會說「好美」。因為那裡呈現出超越恐怖感受與負面情緒的高層次、非人類的美(崇高)。

娜烏西卡的生存方式,就是萬物有靈論的實踐。

《天空之城》

天空の城ラピュタ/上映時間:1986年

拉普達城中難以想像的複雜生態系。

© 1986 Studio Ghibli

© 1986 Studio Ghibli

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

巴茲:「你自己一個孤零零的?這裡已經沒有其他機器人了嗎?」

園丁機器人在拉普達人死後還是守著墓,養著花,一直愛護著庭院和花花草草。它和小動物與植物們交流,默默地生活。大多數的機器人士兵在好久以前就停止活動,和樹木、青苔、石頭們融為一體,它們的體內長出了草、青苔,住著蝴蝶和蜥蜴。

機器人的肩上跑來了四隻狐松鼠,在它頭部的四周跑來跑去。機器人發出了電子音,看起來像是在跟狐松鼠對話一樣。……

我覺得拉普達城的機器人士兵,不是沒有感情,只會遵照命令和程式動作的機械而已。在天空之城度過了七百年以上的歲月,它們的身體和精神,應該是一直持續在變化的吧!而且會和拉普達城內各式各樣的植物、動物和礦物交流,一起進化。希達和巴茲造訪的天空之城拉普達也和《風之谷》的腐海一樣,是一個「意想不到的複雜生態系」,持續不斷地熟成、進化的「自然拉普達」。

穆斯卡說「拉普達是不會滅亡的,它會不斷重生」。也許這句話是正確的也說不定。實際上拉普達也經過了多次甦醒、成長、邁向未來,永遠地不斷進化著。只不過穆斯卡那種「拉普達的力量才是人類夢想」,想靠強權復辟王朝的「美夢」,和能持續不斷甦醒進化的拉普達相比,格局未免太小了。

因為希達和巴茲用了毀滅咒語「巴魯斯」,而讓拉普達城分崩離析,但沒有因此化作灰燼,某種意義上可以說是運用了人類的力量,再次進化,轉變型態往更高的地方飛去。希達他們用了毀滅咒語,不但沒有讓拉普達滅亡,反而將它提升到更高的層次,讓它甦醒過來。

《龍貓》

となりのトトロ/上映時間:1988年

《龍貓》裡的潛在性自然,而龍貓究竟在誰的身旁?

© 1988 Studio Ghibli

© 1988 Studio Ghibli

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

「我們變成風了。」皋月(姐姐)這麼說。

離開地面→垂直上升→斜斜地往下滑翔→變成風。

這個過程無疑是在宮崎駿動畫中,描述「飛行」時最理想的美的軌跡。

我們也一再地將自己寄身在宮崎駿動畫中的飛行裡,一邊隨心所欲恣意地幻想著。耕地的田埂、關東壤土層的紅土、積雨雲、雜草叢生的庭院、日西合璧的破爛房屋、沐浴在月光下的大樟樹。

《龍貓》描寫的日本的自然,並不僅是虛構的幻想世界,也不是作為思考實驗的平行世界(可能世界)。那是關乎潛在性層次的東西。與這個世界不同的「另一個」世界,是眼前存在的現實當中孕育出來的分歧的潛在性(潛能),而「就在」我們的「身旁」。

就在你我身旁,作為潛在性日本的風景與自然──

《龍貓》的企畫書中記載著製作此片的目的。說是要再次發掘日本的「自然」,不如說是要重新讓我們再次相信日本的「自然」。

但這卻「不是懷舊或鄉愁」,宮崎針對這一點強調了許多次。那些早就失去且遺忘的東西,只要有「新的切入點」和「新鮮的發現」,「那些東西」就能隨時以新的面貌重現在眼前。「別的世界」也潛在地「存在」之中,只要我們「相信那些東西現在也依然存在」的話。

《魔女宅急便》

魔女の宅急便/上映時間:1989年

或許琪琪內心的悸動,只是想變成「普通的女生」。

© 1989 角野栄子・Studio Ghibli・N

© 1989 角野栄子・Studio Ghibli・N

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

「那個孩子只記得怎麼在天空飛呢,看來這個藥到我這一代就要失傳了。」琪琪的母親可琪莉說。

琪琪的飛行常常很不穩定、驚險、漂浮和摔落,在快樂與不安之間載沉載浮,基本上是在暗喻她在自我認同上(個人和社會)的不安。

但重點是,琪琪自己心中一直都搖擺不定。

琪琪身為一個魔女,有想要獨立自主的決心,也對身上流著魔女的血而感到自豪。可是同時,她也有想要打扮得漂亮,和女生朋友們或男朋友一起玩的欲望。

想要放棄當一個魔女,變成「普通的女孩」。也許這就像是逐漸沒落的傳統工藝的繼承人,不曉得該繼續這門傳統的生意,還是要去做「一般」的工作一樣,內心糾結不已。

琪琪的分身,也就是那個畫圖的少女烏露絲拉(聲優和琪琪是同一人,高山南),一個人住在森林寂靜的深處,她本能地避開近代文明和都會的荼毒。但琪琪從一開始就對這樣的事情不在意,心裡那個探知危機的雷達也沒有開啟。

原本琪琪就在無意識間,尋找著一種「難道沒有不是魔女也能活下去的路嗎?」這樣輕鬆融入現實社會的道路。就是因為這樣,所以琪琪在故事最後連飛行的魔法都忘得一乾二淨。「如果飛不起來的話,那我就變得沒有任何可取之處了啊!」將自己作為勞動力商品的價值,只定義在飛行能力這件事情上,除此之外都不會,這絕不是一個輕鬆而安穩的生活方式。

在這一點上,琪琪決定要把「飛天宅急便」當成工作的這件事,便是把傳統魔女的飛行能力,在這個魔女早就漸漸沒有生存空間的現代化勞動市場當中,把「讓貨物飛到您重要的人手上」的特點變成附加價值,客製成符合現代環境的形式,簡直就是一個卓越的戰略行動啊!

當然,那絕對不是穩定的工作方式、生存方式。因為從現代的角度來看,那就像是自由工作者決心要挑戰新創事業一樣。

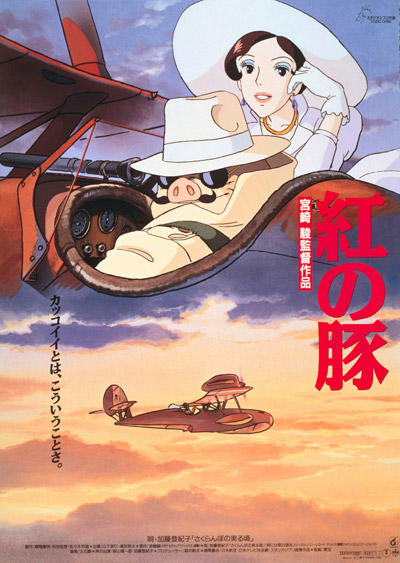

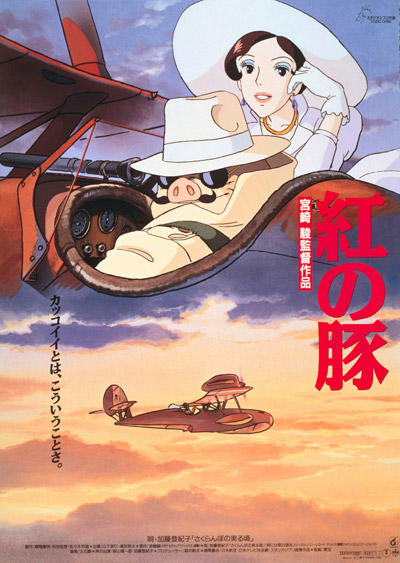

《紅豬》

紅の豚/上映時間:1992年

《紅豬》原本是不該被創作的作品?宮崎駿從自我厭惡的出發點起飛。

© 1992 Studio Ghibli・NN

© 1992 Studio Ghibli・NN

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

波魯克:「要當法西斯的話不如當豬比較好。」

波魯克盡可能地想從現實與政治的框架中逃脫出來獲得自由。不只是法西斯主義或戰爭,他更不想牽扯無謂的政治對立和好萊塢的資本,想盡可能自由,盡可能搞笑地繼續玩樂。那也是不得不背負著各種資本、贊助商、民族〈國民作家的名譽?)責任,持續做動畫電影的宮崎本身的痛苦現實處境。波魯克的詼諧,就是對宮崎本身的戲謔。

所以…… 玩吧。

盡可能自由地玩吧。

又醜又胖的中年男子們,已經無法和潛在的自然與眾神融為一體了。但即便如此,至少可以掙脫這個地表上的框架,盡可能自由地繼續玩樂。

《紅豬》是一個實驗,他除了表述「自我」,更用後設結構的方式,一邊陳述動畫業界的現實情況,並同時在虛實皮膜之處把玩「動畫電影」。

《紅豬》裡,男人們的自我厭惡,已經「事先」被美麗的女性角色們〈吉娜、菲兒〉原諒、救贖了。這個部分就是讓人感到哪裡有些不對勁。

這些女子們溫柔地守護,且容許幼稚男人們的玩樂和大吵大鬧,她們看起來好像因為男人們的恣意妄為而感到揪心,一直隱忍著。但實際上這些女性早就佔有優勢地位了。

因此,《紅豬》片中男人們在進行戰爭演練和沒意義的玩樂時,自由的喜悅

不會無止盡的高漲。爽快地笑完之後又再來一次更爽快地笑,不會有這種事的。

於是,整個故事就降級到變成中年男子感傷幻想曲。那很像是在母親看得到的安全範圍內玩樂。結束波魯克和卡地士決鬥的關鍵也是吉娜的宣言:「祭典結束囉,義大利空軍就快來了。之後就來我的店吧,我會好好招待大家的」

《魔法公主》

もののけ姫/上映時間:1997年

關於眾神淪落的故事,以及魔法公主被遺忘的「飛行」與「孩子」。

© 1997 Studio Ghibli・ND

© 1997 Studio Ghibli・ND

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

阿席達卡:「沒關係。小桑住在森林裡,我會在達達拉城生活。我們一起活下去吧,我會騎著亞克路去找妳的。」

有一天,巨大的魔崇神突然侵襲過去曾經與大和國交戰後落敗,逃到遠方,定居在東國深山裡的蝦夷族村落。

主角是一個名叫阿席達卡的青年,他為了守護村民,用弓箭攻擊並殺了魔崇神。他殺了神。魔崇神的真身,是巨大的山豬神〈拿各〉。拿各咒下「卑劣骯髒的人類,我要讓你們知道我的痛苦與憎恨」這樣的怨恨與詛咒後死去。

《魔法公主》〈一九九七年〉那悲慘粗鄙的腥羶味,逼得令人喘不過氣的黑暗和窒息的感覺,應該徹底擊潰了所有人。這部片裡完全沒有任何清新爽朗的地方,只有持續不斷的俗世紛擾、陰謀和內鬨,到了故事的最後,連山獸神轉變成螢光巨人的發狂以及再生的光景,都沒有任何淨化洗滌的感受〈娜烏西卡像是神話裡救世主般甦醒的《風之谷》和《魔法公主》極大不同之處〉。

這當然是宮崎意識下的選擇。《魔法公主》比起其他作品,「飛向天際」這件事是被禁止、封印的。人們只能在地面上爬行、苦惱、糾纏,在血與泥裡持續翻滾掙扎。這在意義上表示愛蟲公主=娜烏西卡和〈將其重複的、變調的〉魔法公主=小桑其實是完全不相像的。娜烏西卡是「風之子」,不管小桑如何快跑跳躍,也絕對無法飛向天空。

《魔法公主》的故事中,為什麼那些到處東奔西跑的孩子們完全沒有出現呢?〈嚴格說來,阿席達卡邁向西方之國旅途中的市場,只有一個瞬間畫到了兩個男孩〉。真是奇妙,達達拉城有著大批年輕男女,也有年輕的夫婦們。這一大群人工作、互動、吃飯、戰爭,但為什麼沒有孩子?抱著孩子的母親一個也看不到,是很不可思議地一個人也沒有。

或許宮崎在當時並沒有將孩子們拋進魔法樂園的勇氣吧!

《神隱少女》

千と千尋の神隠し/上映時間:2001年

像「油屋」這種主題樂園的工作現場;而之後大家的結局呢?

© 2001 Studio Ghibli・NDDTM

© 2001 Studio Ghibli・NDDTM

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

小千對無臉男說:「你還是回去原來的地方比較好喔!我想要的東西你是絕對拿不出來的。」

《神隱少女》的油屋是宮崎動畫的重大轉捩點。因為這部片咬破了過去吉卜力式的工作場域印象,畫出了多重的衝擊性內容。

油屋不僅像是吉卜力的寫照,同時也是宮崎所想的現代全球化資本主義的縮影。

油屋的工作既不是宮崎喜歡的「手作工」,也不是製造有用物品的生產製造業,更不是一般普通的服務業。那個地方暴露出全球化資本主義的暴力,是黑心企業的勞動場域。經營者湯婆婆根本就沒有和從業員締結合法的雇用關係,她用魔法奪取名字,以「不工作就會消失」的說詞來恫嚇、強行逼迫奴隸勞動。千尋的女大姊前輩小玲就抱怨說:我有天一定要去那個城鎮,才不要待在這種地方。

油屋是性勞動+兒童勞動+奴隸勞動,混雜交錯在一起的嚴峻勞動場域。

但,這不就是──因為經濟成長、酬勞提昇、幸福度上揚這導致越來越看不清楚事實──全球化資本主義暴力的真面目嗎?至少宮崎從那樣嚴峻的場域中,關注到了現代勞動的實情。

宮崎將油屋這種勞動工作,描述成一種好像它本身就是一個主題樂園的勞動。換句話說,薪酬勞動的辛苦和主題樂園的娛樂整個銜接起來了。

而從各種意義看來,都是在描寫廢墟的《神隱少女》當中,最具有「神隱」氣息的,就是千尋的家人了。千尋在面對無臉男的時候,敏銳到枝微末節的地步,但是她卻沒辦法全然面對自己的慾望。千尋的父母和《龍貓》裡的爸爸媽媽完全不同,她也不像皋月和小梅那樣有彼此扶持的手足。

這樣的話,就算電影在結尾來了一個像祭典一樣熱鬧的大團員結局,在那「之後」,才是千尋真正苦難日子的開始吧!那和油屋的勞動與獨立的試煉相比,是更加痛苦,看不到終點,要在家裡繼續活下去的試煉。白龍平安地從湯婆婆那裡獲得自由了嗎?千尋會遵守約定和白龍再次相見嗎?留在錢婆婆家裡的無臉男又會變成怎麼樣呢?他們彼此間交織出新的牽絆〈家人〉的日子會到來嗎?

《霍爾的移動城堡》

ハウルの動く城/上映時間:2004年

宮崎駿的家庭觀;霍爾「身邊」的家人。

© 2004 Studio Ghibli・NDDMT

© 2004 Studio Ghibli・NDDMT

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

蘇菲對著馬魯克說:「嗯,我們是家人喔!」

對宮崎來說,「家庭」本就是不固定的,不穩定的,不曉得哪裡不對勁的東西。

不曉得是不是因為《龍貓》或《魔女宅急便》的印象太強烈的關係,我們會把片中的家庭形象當做是溫柔又溫暖的理想家庭印象。但是那些畢竟還是例外的情況(因為《龍貓》片中的母親是生病住院不在家,而《魔女宅急便》是在太早告別雙親之後才開始的故事)。

對宮崎駿來說,家庭的印象究竟是什麼樣的呢?

家人關係被開啟了暢通無阻的可變性,家族關係裡的「底盤」被抽掉了。反過來說,不管是怎樣扭曲的家庭都可以成立,家庭是可以用嶄新的面貌來覆蓋的。

而在《霍爾的移動城堡》故事最後的壓軸,是結尾「城堡」的下場。那好像是因為故事在倫理的整合性以及前後的條理已經無法收拾的,於是就一味高速地重複「城堡」的解體和變形。時間和空間都扭曲了,破成碎片之後再一次結合,然後又再破碎。看得出來宮崎等待著有「什麼」會從故事深處,像異形那樣咬破肚皮鑽出來。

…………

但故事結局如何呢?老實說,《霍爾的移動城堡》故事結尾到底發生了什麼事,我完全看不懂。結局只充滿了混沌不明。

霍爾誓死守護家(城堡)變得狼狽不堪,和宮崎自己的樣子有些相似。

但是──

即使變得這樣殘破,在瓦礫堆中,有什麼東西正在發著光。

《崖上的波妞》

崖の上のポニョ/上映時間:2008年

宮崎駿耳順之年再次面對「純粹慾望」;波妞和宗介之間的「約定」。

© 2008 Studio Ghibli・NDHDMT

© 2008 Studio Ghibli・NDHDMT

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

波妞:「波妞,宗介,喜歡。」

住在海底的小魚兒波妞,某一天從父親藤本的身邊逃走,想游到地面上。

途中,被人類的網子捕獲、丟進小瓶子裡的波妞,在海邊被五歲的宗介撿了起來。

波妞因為舔了人類宗介的血,於是身體就漸漸地變成了「人類」。本來「波妞」就是宗介給的名字(我決定叫妳波妞),她的本名是「布倫希爾蒂」。

在五歲的波妞和宗介他們那種原始的慾望和約定〈愛〉面前,不管是善惡、家人間的愛、母性、環保意識,所有的一切,都沒意思、沒意義,也沒價值了。

波妞和宗介那份絕對的「喜歡」情感,就像絕緣體一樣,拋開了我們小家子氣的理解與想像。對他們二人而言,他們根本不知道自己的慾望肇了禍,讓城鎮被水淹沒,居民、認識的老人和小孩們全都被暴風和海嘯吞噬。只有他們的約定是絕對的,那是連他們自己都無法駕馭的慾望。

而且,被他們兩個自私自利引來的大海嘯捲走後的結果是,身邊的人也再次完全不曉得是什麼緣由地一一恢復活力,變得元氣滿滿(理莎恢復母性並且暴走,老人安養院的老婆婆們也丟開輪椅自己走起路來)。

《崖上的波妞》完成時,宮崎駿已經六十七歲。

人類即使是年齡剛步入老人的階段,竟然還能毫不保留的傾瀉出如此這般朝氣蓬勃、鮮嫩欲滴、震驚四座的慾望。這個慾望,像是強加於人的精神創傷,不分大人、小孩,有著同等強大且無庸置疑的威力。

《風起》

風立ちぬ/上映時間:2013年

風,也許至今根本一次也沒有吹起過。

© 2013 Studio Ghibli・NDHDMTK

© 2013 Studio Ghibli・NDHDMTK

圖片取自 www.ghibli.jp/works/

早就夢見自己正邁向自我滅絕而無法自我原諒的二郎,流著無色透明的淚,點點頭,回答菜穗子說:「謝謝,謝謝。」

二郎對於因結核病而早逝的妻子菜穗子的慾望,和對於戰鬥機意義不明的慾望,這兩者的價值是完全相等的〈意思是指《風起》前半段對飛機的愛和後半段對妻子的愛,絲毫沒有偏頗〉。

那麼,這部電影是要講的,一個被授與天命的「天才」,具有可以輕易踐踏妹妹或妻子之愛的傲慢權力,但同時有著悲慘的宿命嗎?

或許這只是,被生到這個世界上的這個人,被莫名的慾望逼迫、驅使,既不曉得是對是錯,有意義無意義,就賭上自己的人生,投入戰鬥機的研發。一路以來踐踏著、冷漠對待著,犧牲各種事情、各種重要的事,或甚至比自己性命更寶貴的事情。

貢獻一己之力的結果,卻是造成祖國的滅亡。

要為孩子們創作動畫,為了拯救這個世界的暴力最大犧牲者〈孩子們〉,孤注一擲賭上自己的人生,既是美麗,也是受到詛咒的夢想。讓孩子們無比沈醉也同時毀滅了他們,儼然就是名為天堂入口的地獄之門。

結果,《風起》當中最美的,是孩子們玩耍用的紙飛機。那是小巧手工的飛機?還是出現在夢想或妄想中,鐵和紙融合在一起的奇幻飛艇?從一開始就犧牲了自己以及所愛的人,努力不懈死命地付出,結果卻輸給了那些孩子們玩耍用的紙飛機,這就是二郎的宿命。

所以,二郎才會是如此沒有情感的美少年。這跟把主角畫成《紅豬》這種自畫像的作法比起來,《風起》的作法實在太殘酷了,已經無法靠「我是豬」這種自虐式的諷刺來硬撐了。只有塗裝著無比自我厭惡的妝容,內心被抽成真空的美少年的容顏,才適合當《風起》的主角。