代序一

穿越表象的西藏印象

阿西說:「西藏是主觀的。」誠然,每個人心目中都有自己的西藏。阿西的,是白色的。我的,是高反差兼高濃度的。

我從沒到過西藏,即使在年輕揹背囊闖蕩的日子,也從沒想過要去。可是,西藏卻在我很小的時候,就開始在我頭頂上盤旋。是轉出來的,從砵櫃頂爸爸的唱盤上。起章,總是正道的普通話;結章,必然是怪異的星球語。嗓子,大扺是率真的;歌頌,卻無疑是造作的。這就是我的西藏初始印象了,頗高反差的。

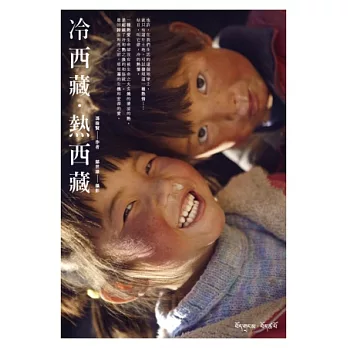

後來,我在《人民畫報》上正式邂逅了西藏。不久,又在書店的畫冊碰上了。漸漸地,常常在旅遊雜誌和報章副刊見面。當然,偶爾還會在新聞報道裡冷不提防地遇到。太陽在那裡,如阿西所言,「像沒有移動過一樣」。EV(曝光值)似乎總低幾級,色彩像被烘烤過一樣,煉出來的藍色是濃的,硃紅色是濃的,黃色也是濃的,連白色都濃得化不開,甚至風也是濃重黏稠的。這個地方,有最神祕的色彩,卻有最剔透的影像;有深邃的智慧,卻有最簡單的生活;有最純淨的笑容,卻有最骯髒的衣服。就這樣,我的西藏印象,得以延續。

西藏,本該走一趟的。沒有這樣做,也許是當初爸爸太熱愛西藏的一切了。到了現在,爸爸雖然依舊熱愛西藏,但已敵不過高山症投下來的巨大陰影。這次我卻認同他老人家了。總之,西藏就是擦身而過了。印象就始終停留在那裡,不思進取了。

然而,今日拜讀過阿西的文字,忽然慚愧起來。原來,不是太陽沒有移動,也不是印象停滯不前,其實原地踏步的,是自己。

阿西似乎有種天生的能力,可領人穿越漫天風沙,來探訪迷失了的人心。他之所以能夠這樣做,也許是不停思索直指人心的道理吧!阿西的廣告作品,每每能穿透僵化的理性教條,和人云亦云的所謂常識,呈現鮮活的人味。這本書,亦反覆印證了這條思路。

他寫道:「在西藏,真的有很多事物都違反了我們的常識,要求你以一顆非常開放的心看待之。其實,常識又算什麼呢?和風俗道德一樣,還不只是大眾的習慣而已。」習慣有好有壞,是幫助,也是阻礙,雖然難改,卻未必會一成不變,都在乎人。常識也一樣。

「正如狼本來是善良的,可以和人做朋友;蝙蝠也不一定吸血,百分之九十以上是吃素的,滿和平的。我們的聯想,經常欺騙我們,很多時候會變成偏見,甚至常識。」留意到了嗎?常識隱然比偏見更差,因為常識是會披上羊皮的。

穿越表象,帶出反思,阿西說:「與其說是神祕的習俗,不如說是習俗的神祕吧。習俗的神祕力量,一直支配著我們,是誰在不知不覺中設定習俗?是誰一直在教我們如何生活?教我們吃什麼、穿什麼、喜歡什麼、憎恨什麼……。似乎,我們並不真的太自由。」

又說:「偶爾當我們在欲望的沙塵暴中,被吹得看不見身在何處時,問一問這個問題:『我們真的需要那麼多嗎?』也許會幫助我們撥開風沙,再看見自己也說不定。」

最精彩的是這樣一個描述:「骯髒和神聖,風馬牛不相及的兩個概念,兩極的感覺。不過,骯髒和神聖,有一個共通點:蔑視世俗。最起碼,不太理會。不理會自我形象、潮流品牌、別人目光,有的是心中的廟宇和篤定的眼神。在磕長頭的朝聖者身上,我看見了骯髒,也看見了神聖。」說的也是,原來穿越了表層概念,就算是南轅北轍,甚至矛盾東西,都可以有個共通處,甚至合一。

阿西不喜歡落入俗套,或迷惑於常識,我相信他骨子裡,是蔑視世俗的。然而,我又必須澄清:他肯定又不是憤世嫉俗的。這到底是一個怎麼樣的狀況呢?我想,就正如他的創作心法吧:既要切題,又要離題。

他是個廣告創作人,也是個大圓滿佛法的修行者,用他自己的說話:「也許,一個創作人和一個修行者都需要一份抽離的熱情,一種熱情的冷。一方面要比任何人都更熱愛世間,卻又不被概念的執著監獄困著,失去了自在。這是一種旅遊者的心境,在自己家鄉也保持著的一種旅遊者的生活境界。像清風,吹過一田的繁花,細味著和你接觸的新事新物,清風過後,一物不留。」

瀟灑得很!如果阿西有聶風那一身造型,肯定有更多的粉絲。誰料這是個高六呎、重兩百磅的大塊頭,活像個丐幫幫主,披頭散髮,皮膚白不到哪去,一身斑駁拼湊的粗布麻衣,闊袍大袖,混在西藏人裡,外觀、內心都有極高的同質性……如此身段,卻好像很輕盈灑脫地遊歷遍人間,到過無數勝景,搞過酒吧,夾過band(組樂隊),曉藏語,懂日文,做過不可勝數的出色廣告,也有一間響噹噹的廣告公司,夠人羨慕的了。假如要進一步攀比他思想裡的遊歷,恐怕有不少人會像人生還未起步,尚在娘胎,當中包括我。

人家一趟西藏遊,便形而下又再形而上,瀟灑走了一回;而我,還待在印象之中,還推說西藏這個印象,一動也不動,豈不慚愧?

突然間,很想去一趟知性旅行。也許是西藏,也許不是。但可以肯定的是,一次人生的旅行。

曾錦程

(香港理工大學設計學院助理教授)

序

行西藏行

市面上有許多紀錄西藏旅遊書本,但這本書值得向大家推介。Simon今次到西藏旅遊,是一次用心的旅遊,由內心行於外境,亦由外境觸發心行。因此,Simon在本書圖文並茂讓大家分享西藏所見境事及內心所感受的境界。然而,Simon是如何去心行呢?

要了解一個地方的傳統文化,最根本就是認識這地方的宗教信念。公元八世紀,赤松德贊成為吐番(西藏的古代名稱)贊普(即國王),獨崇佛教,並從印度請來寂護及蓮花生兩位佛學大師,開展顯宗及密宗教法。由這時起,往後千多年的佛教文化便影響到今日。Simon曾學習藏傳佛教及西藏語文,對西藏文化便能作更深層次的體會理解,並闡述於其旅行遊記中。

行行重行行,Simon步入寒冷的西藏。在這裡,物質能源耗盡,所見的是一個受苦的輪迴界;另一方面,金光閃耀的佛像宮殿代表著圓滿的精神領域,這是極樂的涅盤界。但兩者在深層次上,又能相容而無分別。從生死息滅見無常,這無常的現象根源則是恆常的變動,而常變就是憑藉周遍的生機,支持各生命的相續。西藏認為世間一切是地、水、火、風、空五大元素所造成。這五大又相互融攝,因此一切事物都有一定的生命力。由見珠峰破除黑暗的一絲晨光,感受到山裡都有生命力。在生存相續的過程中,事物適應環境就是適應其相礙緣起,圓滿的適應就是任運圓成。因此,在西藏的獒犬,都是依其業力因緣而顯現的境事,就是生機的自然智慧,表現出來的事物現象。這一切都能觸Simon的心行。

如是,見賣經人、牧羊人、僧人、老婦人等,即是見其如何去適應緣起,發揮生命力。見外形如修道院的雍布拉康皇宮、大沙漠中的桑丁寺、藏十萬佛的白居寺等,亦是見其如何適應相礙緣起的生機。秀麗如江孜山河,晶耀如牛鈴叮噹聲,清幽如桑丁寺的藏香,徹骨如寒氣冷風,如此等等,都是體會生機。Simon行西藏行亦是體會生機之行!

以上是這本書的簡單推介,願讀者亦於這本書作心行。願吉祥!

黃華生 隨筆

香港大學建築系教授

暨香港大學佛學研究中心教授

前言

一次,宿命的即興

因為工作的緣故,我經常要到世界不同的地方。紐西蘭的銀白色貝殼沙灘、冰島的雪與火、日本rainbow bridge、摩納哥的Rothschild’s villa……

在跟不同國家的人交談中,發現了一件有趣的事:每個人心中都有一個地方,是此生一定要去的。沒有特別的原因,甚至根本無法解釋,那個地方,就只是一直在心裡,散發著一種仿佛是宿命的吸引力。

「我和丈夫一直都想去秘魯的馬丘比丘古城,」一位英國婆婆跟我說,「幾十年來總是放在心裡,直到我們退休後,終於有時間去了,但是我的丈夫突然急病去世,我還是一個人去了。在馬丘比丘三千米的古城裡,我覺得我不是一個人,我和丈夫兩個人在一起漫步……」

當談到心裡的這個地方,每個人的語調,總是帶著一點宿命的色彩。在我的心裡,也一直有這麼一個地方──不丹。

中學的時候,就已經很想去了,沒有什麼原因,就只是很想去,真的!

二、三十後的二○○三年,我約了小黑去不丹。

那是在劉嘉玲於不丹結婚以前,是在不丹上榜世界十大最快樂國家以前。換言之,那時不丹對大多數人來說,是個非常陌生的地方,也許只有像小黑這類古靈精怪的人,才會有興趣去吧。

小黑是我的台灣好朋友,他是出色的攝影師,強項是時裝攝影。曾經,西門町廣場入口的廣告海報,他包辦了一半,後來去了上海發展。

不過,小黑終究沒能成行。

「去不丹太貴了。政府規定每人每天要用兩百美元,還要轉好幾次飛機,比去歐洲還貴。我們不如一起去西藏,你撰文,我拍照,好嗎?」小黑這樣說。

最後,是我自己一個人去了不丹。

不丹讓我看見了一個完全不同的體系。在不丹,一個廣告看板都沒有,真的沒有;而電視台也才開了幾年。對我這個以廣告創作為生的人來說,那可是非常的新鮮。

不丹的物質水平很低,但你不會以「貧窮」這個字眼去形容,因為不丹人是快樂的,擁有一種滿足和諧的表情。他們的教育水平很高,高中會讀莎士比亞;政治是君主立憲制,和英國很相似;環保也做得很出色;經濟系統非常原始,有些鄉村,甚至還在以物易物。

那當然不是資本主義,也不是共產主義,那是物質水平很低,但精神水平很高的第三種體系吧!

那是藏傳佛教的國度,很純粹的。

回港後,我對佛教產生了興趣。機緣巧合地,我進入了香港大學只開了幾年的佛學研究中心研讀碩士課程;機緣巧合地,有關西藏的科目,我讀得特別好,藏文和藏傳寧瑪派兩科都取得A+的成績。後來,教寧瑪派的建築系教授問我有沒有興趣灌頂,跟隨他的上師。那上師可是佛學界的大師,弟子並不多。我有點怕,猶豫了幾個月,終於鼓起勇氣灌頂去了。就這樣,我成為了藏傳佛教寧瑪派的修行人,修習大圓滿法。

機緣這種事,就是那麼奇妙。尤其後來我發現,幾年前在不丹買的幾本書,全部都是寧瑪派的,而且其中一本還是教導如何實修大圓滿的經典論書呢!

只是,在平日,我還是那個滿口爛笑話、行為瘋瘋癲癲的廣告創作人。朋友聽說我在修習藏傳佛教,都笑我又在說爛笑話……

只是,我的心識,卻慢慢地產生了微妙的變化。

小黑的電話

二○一○年底,一個沒有星星的晚上,我在清水灣片場的空地上,接到小黑的電話。當時我正在拍攝廣告中。

小黑問了我一個七年前問過的問題:

「是時候去西藏了吧?」

「好吧!」我答得很爽快,不假思索地。

「你是認真的嗎?連想都沒想就答應了。」

「不是七年前就已經說好了嗎?」

小黑也許不知道,旅程,在七年前也許就已經開始了。

「那,什麼時候去呢?」小黑問。

已經是晚上十點了,容祖兒經過,模仿我抽菸的手勢,扮了個鬼臉。我抬頭看天,天上沒有星星,香港的天空是看不見星星的,但我看見了白色的西藏。

「最冷的月份去吧。」

西藏是主觀的。每個人對西藏,都有自己的印象。而我心目中的西藏,是白色的。

「好呀,但是你不忙嗎?」

「忙。」我剛剛和朋友開了自己的廣告公司,怎會不忙?

「農曆新年去吧,我告假比較少。」我直覺的說。

「不到三個月了,阿西,你是認真的嗎?」

「需要考慮很多嗎?」

不是七年前就已經決定了嗎?

是隨心而為,抑或其實已深思熟慮,很多時候我總是弄不清楚。

我的人生像是沒有劇本,就只經過一次彩排,似乎從來沒有正式公演過;抑或是,其實劇本已經一早寫好……?我不是說過,我弄不清楚嘛!

反正,我喜歡橫衝直撞的精彩,我不怕意外。

當然,後來我才知道,二月份的西藏,晚上會降至攝氏零下十多度,很容易感冒,甚至肺水腫;空氣中的氧氣再少百分之二十到三十,高大和肥胖的人最易得高山症。

而我,是六呎高、兩百磅的大塊頭,出發前一、兩天,還患上了感冒……

一個每天與貪瞋痴為友的商業廣告人,同時又是一個藏傳佛教修行者,以這樣的眼光,會看見一個什麼樣子的西藏?

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來