穿過鴨川,走到東本願寺旁,穿街過巷,即可看見一棟沒有招牌、也沒掛暖簾的兩層樓水泥建築,如同尋常民宅般不甚起眼。若非稍加留意,或是刻意尋訪,大概不會發現這是一間食堂。推開拉門,店裡偶爾才會有一兩位客人,很多時候都是空蕩蕩一片,只有老闆鴨川流和女兒小石在顧店。你以為食堂的生意門可羅雀,卻總是有人按圖索驥而來,他們並非是為了飽餐一頓,而是前來尋找食物。

沒錯,鴨川食堂不單單是一間食堂,同時也是一間偵探事務所。流在經營食堂之前,曾是一名警官,如今和女兒小石共同打理生意。小石負責詢問細節、瞭解客人的需求並記錄下來,流則是發揮辦案的精神,透過實地查訪,拼湊出客人所描述、深藏在記憶中的味道。

每當客人來訪,流會先端出一份精心烹製的餐點,內容包羅萬象,從各式山菜野蔬、當季的魚蝦蟹貝類到多種肉類,應有盡有。不僅如此,擺盤也十分講究,流會選用相應的器皿來盛裝,將餐點最為美味的樣貌呈現出來。不過,如同那赫赫有名的《深夜食堂》,食物從來都不是重點,會走進鴨川食堂的人或許形形色色,但他們都懷著一個屬於自己的故事,一個有著缺憾、不完滿的故事。

游泳選手北野恭介和沉溺於賭博的父親斷絕聯絡五年,如今父親的身體已變得很虛弱,恭介卻猶豫著該不該去見他;單親媽媽竹田佳奈與父親有嫌隙,身兼父職的她,為了彌補家庭的缺陷,嚴格對待自己的孩子;坂本夫婦的獨生子在10歲時車禍過世,多年來一直沉浸在悲傷裡的兩人,為了自家糕點店的傳承問題決定做個了斷;模特兒白崎初子即將步入禮堂,她要在這之前想辦法向對方坦誠自己隱瞞已久的家世背景;印刷公司老闆小野寺勝司的兒子不願繼承家業,想要當演員完成夢想,勝司嘴上雖然反對,但其實他也曾有過夢想;歌手藤川景子的事業不甚成功,因此遲遲不敢回家面對父母,就這樣過了30年。

人類的味覺是很不可思議的東西,作者柏井壽在書中反覆書寫著相似的句子。很多時候,豐盛的大餐不一定會讓我們覺得美味,美味的餐點也不一定會讓我們念念不忘。故事裡的主角們在意的都是再平常不過的食物,然而這些食物卻承載了他們人生中某個重要時刻,以及難以割捨的情感。於是乎,在這份獨特的調味料加成之下,不管是多麼家常、多麼簡單的食物,都能令人念念不忘,那味道彷若是深深地刻畫在記憶之中。所謂「家的味道」,就是這麼一回事。「有個單字叫家庭對吧?意指一家人生活的地方。這裡不只有具體的食物,還有所謂的人情味。在家人的圍繞下,身心才能得到安置,因為體貼彼此,才能孕育出家庭的味道,」流如此解釋。

人的情感可以賦予食物難以取代的意義,反過來說,從食物也可以推敲出一個人的心意。譬如恭介父親每天做的海苔便當、勇介的祖父親手捏製的漢堡排,都是蘊藏著製作者從掌心傳遞出來、難以言說的親情之愛。不僅如此,甚至還能透過食物來認識一個人。「人常常會以吃的東西來衡量別人呢,」初子說道。故而她想藉由小時候母親做的炒飯,讓未婚夫明白她光鮮外表底下的真實樣貌。

《鴨川食堂.再來一碗》的每篇故事短小輕薄,柏井壽的文字樸實簡單,其中也沒有刻意闡述甚麼大道理。誠如流所言:「我們的工作是尋找委託人想要找的食物,至於接下來的發展,不在我們的考慮範圍內,只能交給老天安排。」淡淡的人生故事悠悠道出,或反映了我們的經歷,或觸動著我們的內心,又或者未來的某一天,我們才會猛然想起:啊,原來就是這個味道。人生,原來就是這個味道。

微笑高棉,可能是許多人對柬埔寨的第一印象,也或許是唯一的印象。無可置疑,這裡曾是繁盛一時的王國,人口逼近百萬,領土面積更是幾乎遍及整個中南半島。然而自15世紀開始,各種天災人禍相繼撲來,帝國開始步向傾頹。昔日光環不再,柬埔寨頓時成為各國覬覦的對象,即使中間經歷過相較平穩的幾年時間,但彷彿氣數已盡,抑或是受到詛咒,美麗的微笑轉變為哀愁的悲歌,過往的輝煌一去不復返。尤其是赤柬掌握實權的1975年到1979年,更是讓這片土地成了人間煉獄。

煉獄一詞也許都不足以精確傳遞出彼時的慘況。據統計,在短短不到4年的時間,約莫有200萬名柬埔寨人遭殺害,等同於整個國家人口的四分之一。不僅前朗諾(Lon Nol,1913-1985)政權的軍政人員被清算,就連醫生、教師及其他受過教育的人民都難逃遭處決的命運,柬埔寨徹徹底底回歸到「紀元零年」。一位名為辛林畢(Seanglim Bit)的柬埔寨人認為,「現今的柬埔寨人被動消極,倖存者是那些善於裝聾作啞的人。」裝聾作啞是逼不得已的生存之道,但時至今日,赤柬的倖存者們早已不再噤聲,紛紛透過一則又一則的真實故事揭露那段慘無人道的歷史。黃良親筆寫成的《他們先殺了我父親:一個柬埔寨女兒的回憶錄》即為其中之一。

赤柬,又譯作紅色高棉(Khmer Rouge),指的是波爾布特(Pol Pot,1925-1998)領導下的共產政權「民主柬埔寨」。如同其他共產政權,赤柬同樣以「人人平等」為號召,企圖消滅一切因階級與剝削造成的不平等:「在民主柬埔寨中,我們全都是平等的,無需在任何人面前畏縮……從現在開始,你們要用『同志』來稱呼彼此。」不僅如此,他們還禁止擁有私人財產,所有的飲食、衣著及住所皆改為統一分配,「在這個村裡,就和在我們純潔的新社會一樣,所有人都生活在一個集體的體制下分享一切。沒有私人擁有的動物、土地、花園,甚至是房子。一切都是屬於柬共的」。當時不滿6歲的黃良,在柬共的欺瞞之下,被迫跟著家人長途跋涉離開金邊的家,搬進屬於「新社會」的村莊,成為柬共的一份子。

為了建立嶄新且純淨的共產烏托邦,柬共亟欲消滅過往所遺留下來的一切,尤其是來自西方的科學與科技知識,以及象徵資本主義的汽車、手錶、電視等產品,都是造成階級差異的邪惡源頭,是以他們必須從實體上和文化上徹底清除這些腐敗的產物。此外,柬共還想進行種族清洗,排除其他宛如毒害一般、非純種高棉人的人,「如此一來,真正的高棉文化才能再次發揚光大」。因此,擁有中國血統的黃良,為了活命,「經常必須在我的皮膚上塗抹泥土和黑炭,以便看起來和基地人士一樣黑」,她寫道。

在閱讀《他們先殺了我父親》的同時,我不禁回想起脫北者石川政次的《暗夜之河:北韓逃脫記》,他們經歷幾乎如出一轍。就像北韓的政治文宣經常可見代名詞「你」的運用,期望讓受話者產生強烈共感,柬共的口號也是不斷訴諸於「你」,好似所有人民都是國家的主人、權力的中心:「你們是柬共之子!我們的未來在你們身上……你們是我們的救星。權力就是你們的!」然而,口號僅止於口號,柬共規劃的美好烏托邦也不過是空想,「雖然柬共說我們在民主柬埔寨是人人平等的,但根本不是。我們居住和被對待的方式都像奴隸,」黃良如是說。在這裡,高高在上的波爾布特所領導的柬共是一切的中心——雖然沒有人見過波爾布特,甚至不知道他是誰——負責執行任務的士兵則擁有廣大無邊的權力,「可以審判、陪審、維安,以及行使軍權」,至於人民,充其量只是一個個隨時可取代的勞動力,必須時時為柬共進行生產:生產糧食,以及生產子女。

柬埔寨人一方面被剝奪主體性,另一方面還被迫放棄思想,「任何拒絕柬共要求的人都是敵人,將會被消滅!任何質疑柬共的人都會被送往思想改造營!」士兵喊道。一時間,人人噤聲;事實上,他們大多也沒了多餘的氣力發聲;因為無止盡的飢餓才是迫切需要解決的問題。從黃良的描述中,他們無時無刻都在想方設法填飽肚子,任何能放進嘴裡咀嚼的東西都成了食物來源,甚至不惜冒著生命危險去田裡偷玉米。即使如此,死神卻還是緊緊跟著他們,「許多人都死了,大多數都是死於飢餓,有些是吃了有毒的食物,有些則是被士兵殺死的」。故而,在饑餓的痛苦與死亡的恐懼雙重交織下,人們僅剩求生的本能。黃良自陳,她曾趁家人熟睡時,偷走家中的一把米。即使罪惡感沉重地壓著她,仍敵不過飢餓的煎熬,讓她做出可能害全家人餓死的自私舉動。

脫北者石川政次曾言:「這個體系已經讓身在其中的人們完全喪失人性。」身處柬共政權底下的柬埔寨人何嘗不是如此?黃良曾因一隻小野鳥成了他們的食物感到難過,漸漸地,她開始對死亡麻痺;到了最後,她終於體認到「弱者是無法在柬埔寨存活下去」,在無數次的夢中,她從「那個原本被追殺的人,轉而成為獵殺者」。一次,越南佬逮到一名赤柬士兵,眾人獲悉之後紛紛趕往監獄,意圖公開處決那名囚犯,讓他血債血還,一命償一命。黃良聽聞後也十分興奮:「我們終於有這麼一次機會可以殺他們其中一個。」憤怒的情緒讓所有受盡苦楚的人蒙蔽了理性,原本的良善與憐憫之心早已消磨殆盡,只剩下一個個異化之人。「他的政府養出了一群一心想要復仇、嗜殺成性的人民。波爾布特把我變成了一個想要殺人的人,」黃良說:「我幾乎為他感到憐憫。但現在要放走他已經太遲了,要回頭已經太遲了。對我的父母和我的國家而言,一切都已經太遲了。」但是,你能責怪他們嗎?

許多研究顯示,從赤柬時代活下來的柬埔寨人,有三分之一到二分之一患有創傷後壓力症候群;他們甚至將創傷壓力症候群及相關心理病症傳到下一代。是故,如今的柬埔寨人民變得消極,習慣對當權者的惡行充耳不聞,一方面固然是因為赤柬時期養成的習性,但更多是出自於羞愧的罪惡感,為了隱瞞過去的作為,他們選擇了沉默。赤柬的統治讓所有人染紅;那紅,與其說是代表了共產黨,不如說是無數人民的鮮血。「不要摔進去了——否則那味道永遠也洗不掉!」黃良大喊。

「我在一陣血腥味中醒來,」丁柚井在故事的第一章開門見山寫道,猝不及防地將讀者從平穩、日常的世間,推至一個非人之境。隨後,在主角韓有進第一人稱的敘述下,更是迅速地墜入黑暗的無間地獄,幾無翻身之可能。

有進和母親金智媛、母親的養子金海進住在一個新開發的市鎮,附近的商圈及其他公共設施尚未建構完成,周遭也沒有太多的居民遷入,故而一到晚上,街道上便空蕩蕩,猶如死城。至於有進居住的複式公寓,則成了漂蕩在海中的孤島,或者說是監獄。有進雖已26歲,但其行蹤與作息仍受母親嚴厲的控制,因為他患有癲癇;至少母親和身為知名精神科學者的阿姨金慧媛是打算讓他這麼以為。於是,有進的人生成了「那兩個女人鋪著安坐的坐墊」,時時刻刻必須按照她們訂定的規律前進,就連喜愛的游泳也被迫放棄,幾乎沒有任何屬於自己的喘息空間。

在訪問報導中,丁柚井屢次提及「自由意志」與人性中沉睡的「野獸」是她極為關注的兩大命題,「這個惡(野獸)並不經常醒著,因為我們受到道德教育和訓練。不過,當命運轉瞬間轟然壓下,顛覆你的人生,你會如何應對?正是這樣的情境會喚醒人內心的野獸,」她說道。人在出生之後,便逐步受到道德、法律以及社會上種種風俗習慣的浸淫,經過這些規矩的教化,我們才能成為一個「正常人」。深愛著兒子有進的智媛,理所當然以此為己任:「我得負起責任,我得保護他,不管怎樣,我都得把他引導到正確的路途上,讓他過著正常的人生。」

不承想有進內心的「野獸」還是甦醒了;更精確地說,有進本來就是「野獸」。丈夫與長子不幸過世後,智媛接受慧媛的提議,安排有進接受一連串嚴密的檢查,最終結果出來之後,有進被判定為「捕食者」(predator,亦可譯為捕食性動物、食肉動物),也就是精神變態中等級最高者。自此之後,有進就不再被視為一個「人」,更不被允許擁有自由意志。為了讓有進「人畜無害地活在這世上」,智媛和慧媛利用藥物和親職之便「構思了一個無形的監獄,將『捕食者』終生囚禁起來」。聽來可笑卻又悲哀,人畜無害竟成了有進的人生中唯一重要的事情。「我無法不聽從她的意見,那是因為我的人生目標,以及慧媛的治療目標就在於此。我們只想要他能夠不傷害別人、安安穩穩地生活在這世上,」智媛在日記中如是記載。

規矩制得住人,卻壓不住心。在母親與阿姨聯手耗盡有進的人生之前,出於「生」的急迫性,有進必然進行反撲。丁柚井認為:「人無法選擇生(要為人或動物),但在死亡的列車撞向你之前,人能發揮自由意志,以行動決定自己的死。」是以從一開始的弒母,以至於後來一連串毀滅性的失控,其實都是那麼地理所當然。丁柚井藉由有進的娓娓自述,完整且精密地建構其家庭生活、成長過程及精神狀態,為這起足以震驚社會的人倫悲劇帶出另一層面的思考空間,同時補添了「惡人/野獸」標籤底下的血肉,甚至觸發讀者對有進夾雜著矛盾情緒的同理心。

不僅如此,有進的行為更引出另一個議題:何謂「人」?何謂「野獸」或「動物」?在笛卡爾(René Descartes)看來,動物是沒有任何智慧和直覺的,牠們只擁有身體上的自動性。另一方面,現代生物分類學之父卡爾.林奈(Carl Linnaeus)以為人與動物的區別在於主觀認定的過程;換言之,人可以將自己視為一個人。至於有進,他清楚知道「人類和動物不一樣的地方就在於自己可以用內心觀測自己」。顯而易見,屢屢被母親和阿姨看作「野獸」的有進,完完全全是個人,如同你我一樣,無可置疑。

故事發展到尾聲,有進曾說:「別開玩笑了,生存下來的人才是贏家。」為了找回人生的主控權,他將自由意志發揮到了極致,但弔詭的是,最後竟是捕蝦船上「無思考能力的動物般的生活」,讓有進覺得心裡舒坦自在;下船重返岸上,反而「不知是否能作為一個『人』回到這世間與人共處」。回到書名《物種起源》,丁柚井援用演化心理學家戴維.巴斯(David M. Buss)的主張,認為殺人代表進化成功,只有繼續活著的生存者,才是我們的先祖。換言之,人的世界從來就伴隨著血腥殘忍的殺戮,而我們都是自己口中的「野獸」,在一場又一場的飢餓遊戲中相互廝殺。

孤城,指的是「孤身而立的城堡」,同時也可以是「被敵軍包圍、孤立無援的城堡」。辻村深月援用《大辞林》的解釋,開宗明義為書名中的「孤城」下了註解。這座城堡,不存在於現實世界,而鏡子則是連接城堡的唯一通道,至於那些被選中得以進入城堡的特別嘉賓,如同孤城,都是孤立無援之人。更明確地說,這群青少年各自出於不同的原因,難以與他人建立緊密的連結,或是找不到歸屬感,久而久之便成了所謂的「拒學族」。

故事主角安西心在升上雪科第五中學後不久,就受到同班同學真田美織帶頭惡意排擠,很快地,沒有同學願意跟她親近,就連原本要好的東条萌都不再和她說話,自此小心徹底變成班上的邊緣人。新學期開始不過一個月,小心就不願再去上學,成天窩在家裡,最後甚至連出門採買都有困難。在多數大人眼中,像小心這樣的孩子很容易被貼上標籤並劃分為「問題少年」;言下之意,有問題的是他們。彷彿清楚歸類之後,就能完全將其排除於「我們」的正常群體之外,然後繼續過著原本安然的生活。於是,雙方的鴻溝愈發擴大,問題少年的問題亦愈發嚴重。到頭來,什麼問題都沒有獲得解決。

根據文部科學省的統計,日本中小學的拒學族比例逐年攀升,為了解決這個社會課題,日本有位補習班老師宮田隼笑嘗試了一個新的可能:成立「人之間」(ひとのま)。這是一個全年開放、人人都可以自由進出的空間,讓拒學族、繭居族或其他相對弱勢的族群可以平等共處、相互交流。辻村深月筆下的城堡雖然有開放時間等的限制,但其運作模式確實就像「人之間」,讓小心等人自由運用裡面的空間,除非有任何疑問,否則城堡的主人狼少女甚少出面。自然而然地,城堡裡年齡相仿的七位國中生逐漸有了接觸與交流,在現實世界中十分孤獨的他們,甚至對彼此產生了信任與依賴感。「鏡中的朋友會保護自己,這座城堡,是僅存的安全之地,」小心如是想。

《鏡之孤城》的篇幅長且多,辻村深月花費許多心力透過對話及互動,細膩建構起書中角色的內心狀態,尤其是主角小心。正因為如此,讀者更能輕易地設身處地理解這群「拒學族」的心境,同時覺察出他們之所以孤獨的共通原因:心思太過於纖細,容易在意他人的眼光與想法。「很多事情都這樣,一開始感覺滿好的,卻愈做愈心虛,明明沒人指責自己,但就是自覺理虧,」是以小心在做任何事之前,常常會先預設立場,猜想別人會有什麼看法,過分小心翼翼的結果,就是變得容易畏縮,進而封閉自己,不願跨出一步與其他人來往。

然而,在這座虛幻的城堡裡,縱使眾人的相識時間不長,但由於彼此的處境相似,更容易敞開心扉,分享內心的煩惱與焦慮。因此,小心才會在風歌和小晶面前一吐為快,緩緩傾訴遭真田美織霸凌,甚至覺得性命受到威脅的可怕經歷;這些事,她從未向父母或師長提起。「人之間」的宮田隼笑認為,對社會上相對弱勢的人而言,最不希望成為令人同情的存在,應該站在對等的位置,一視同仁將其看作普通人,反而會更加舒服。風歌和小晶靜靜聽完小心的心事後,不像那些自以為高人一等的大人,急於提出看似專業且理性的分析,或是義正詞嚴地批評孰是孰非,反而只是默默遞出手帕,並溫柔地說聲「妳好棒」。很多時候,無聲的陪伴與專注的聆聽就是最好的特效藥。

辻村深月將鏡子作為連接現實世界與虛幻城堡的通道,其實是一個非常有趣的設定。鏡子藉由反射光線進入眼中,即可在視網膜上形成視覺。此時的成像既與實體相同,卻又是僅止於出現在鏡子中的虛像。於是乎,實與虛固然相互對應,但又可同時存在,其界線頓時變得模糊。回到小說中,鏡之孤城雖然不存在於現實世界中,但小心與其他人相處的時光與回憶是真實的,這段期間的互動更反映到現實世界,為他們的真實人生帶來改變。故事最後,辻村深月用帶著奇幻味道的翻轉,巧妙地讓鏡中的虛幻世界延續到現實當中,留下一個深刻動人且溫柔美好的結局。

「我很想當個普通人,卻一直無法如願以償。所以......你們願意像接納普通人一樣接受我,跟我當朋友,我真的很高興,」風歌說道。每個人都是獨一無二的個體,卻又只是個普通人,是芸芸眾生裡的一員。但是啊,原來好好當一個普通人是那麼地困難。

比起文字背後承載的歷史與生命經驗,《暗夜之河:北韓逃脫記》的篇幅實在短小易讀。不消兩個夜晚,我便讀畢石川政次時間跨度超過30年的人生,但隨後卻沉甸甸壓在心中數個晝夜,因為這實在是生長於承平時期的我難以想像的生活,甚至可以說是有些奇幻。

時間拉回至二戰期間,日軍前線吃緊,加之為了彌補國內勞動力的不足,日本政府遂大量徵用朝鮮半島殖民地的人力資源,包括石川政次的父親都三達也。事實上,彼時的朝鮮人根本沒有選擇的餘地,所謂的「徵召」說穿了根本無異於綁架。二戰結束日本投降,許多在日朝鮮人雖然早已成家立業、落地生根,然而其特殊身分卻讓他們注定屬於社會的最底層:「二戰的戰敗,讓兩百四十萬韓國人滯留在日本,他們既不屬於戰勝的一方,也不屬於戰敗的一方,而且,他們無處可去。重獲自由的那一刻,他們就只是被丟到街上、任其自生自滅。」

都三達也和日本人石川美代子結婚後,生下一男三女,照道理來說,石川及其妹妹們都是不折不扣的日本人,但混血身分的割裂在那樣的時空背景之下更是加劇,「出生在兩個世界之間,是我的不幸,」石川寫道:「就算我覺得自己是日本人——而且是百分百這樣相信——骨子裡我依然是半個韓國人。」根據石川的描述,當時的日本人十分瞧不起朝鮮人,認為他們是「野蠻人」、是「猩猩」,同時也是「怪物」;換言之,即為被排除在自我群體之外的完全他者。是以這群朝鮮人既存在,但又不存在,只能在一個日本人給予的模糊地帶中掙扎生存,這也是為什麼都三達也及其他朝鮮人會傾向倚靠暴力,「這種不法生活,卻以一種奇妙的方式讓這些韓國人自由」,而「他們只是希望可以確立自己的存在感」。

此時,「在日朝鮮人歸國運動」猶如一場及時雨,給了他們明晃晃的希望。日本放棄對朝鮮半島的統治後,美蘇兩國便在三八線劃地管理,隨後「朝鮮民主主義人民共和國」及「大韓民國」於1948年獨立建國。1950年韓戰爆發,持續3年的戰事讓北韓經濟疲弱、建設停擺,最高領導人金日成遂高聲疾呼,要在日朝鮮人回到北韓、回到「你的國家」。「這是你的機會,快回家!」那裡不僅是「應許之地」,是「地上天國」,也是「流著奶與蜜之地」,「政府保證你會有穩定的生活,孩子們有第一流的教育」。諸如此類的溢美之辭看在在日朝鮮人的眼裡,就是一根根的救命稻草;反正無論如何,總比在充滿歧視與貧窮的日本來得強。

在北韓的政治宣傳中,經常可見代名詞「你」的運用,明確的對象指涉除了讓受話者產生共感,更重要的是,長久以來遭排除在群體之外、找不到存在感與尊嚴的朝鮮人,還能從中獲得自己的主體性,成為一個獨立之人。畢竟北韓可是為「你」留了一個位置,而且還有一個家。不用想,這不過是北韓統治人民的一個手段罷了。為了鞏固金日成自身的地位與統治的合理性,他創立了一套名為「主體思想」的官方意識形態:「依照主體思想的『哲學』,『人類是世界的主人,因而可以決定所有事』,這代表我們可以重新整理世界,為自己刻畫出一條生涯道路,並成為我們命運的主宰,」但石川接著說明:「語言在此需要以一種全新的方式去理解——農奴是自由的,壓抑就是解放,警察治國被稱為民主共和,而我們,是『命運的主宰者』。」於是乎,這群回到祖國的朝鮮人,再度受到命運主宰;如同石川在故事伊始所言:「你的出生決定了你的命運。」

在北韓,「主體思想」一詞無處不在,從「主體思想農作法」到「主體思想生產」,一再被言說,一再被強調,滴水不漏地貫穿了北韓人民的日常生活。話雖如此,人民從來就不是社會的「主體」。著有《擁有七個名字的女孩》的脫北者李晛瑞曾說:「在北韓連做夢的自由都沒有。」而石川更是直接控訴:「我永遠無法原諒金日成,因為他奪走了我們思想的權利。」原來,所謂的「主體」指的是高高在上的黨的首腦、國家的領導者金日成。「當你發現自己被困在一個由危險的瘋子們幻想出來的瘋狂體系裡,照大家說的做就對了,」石川更自嘲,在這樣的社會氛圍裡,「我們成為偽裝的大師」。如若說「我思故我在」,那麼在金日成領導之下的北韓人民根本就不可能存在。我是誰?如果作為「我」的主體早已被剝奪,那又如何能論述「誰」呢?回到北韓尋找自身位置的在日朝鮮人,終究還是沒能確立自己的存在感;更甚者,「這個體系已經讓身在其中的人們完全喪失人性」。

石川政次有一個韓文名字「都粲先」(音譯),而這本回憶錄最初在日本出版時,為了保護尚在北韓的親友,是以「宮崎俊輔」為筆名發表。多個名字的使用,彷彿反映了石川自始至終的身分/國族認同斷裂,更加耐人尋味的是,作為曾出版自傳的脫北者,在網路上無論用哪個名字搜尋,都找不到其人其事的相關訪談報導,「石川政次」在網路世界中同樣沒有一席存在的位置,無怪乎有讀者質疑書中內容的真實性。

13歲時跟著家人回到北韓的石川,時隔36年,再度回到日本,回到身為日本人的他口中的「家」。諷刺的是,由於太久沒有使用日文,石川曾被質疑是不是真的日本人;應徵工作時,必須聲稱自己是從南韓回來的;至於他從小生活的村莊,時移世易,早已變得讓人認不出來了。「我不只失去我的國家,也失去我的原生地。我只能待在這裡,一個不屬於我的地方,」石川說:「我活在兩個世界的混沌交接處。日本政府依然沒有正式承認我回到日本,即使我活生生地站在這裡,在官方紀錄裡我卻『不活在這裡』。一個『不活在這裡』的生活,似乎是我的詛咒。」從日本、北韓再回到日本,石川的人生經歷幾次國族/身分的轉變,然而每一次的切換卻只是一再地加深自我認同的割裂,故而他最後仍以為:「從某個角度看來,我依然不存在。」

石川政次不存在於日本,不存在於北韓,亦不存在於網路世界。他的人生充滿苦難與絕望,令人難以想像,但他說出來的故事卻真實存在,是許許多多脫北者的故事之一。無庸置疑,石川政次確實存在於《暗夜之河》之中;或許,他現在仍舊在這條河裡載浮載沉。

愛情從來就不是切實的存在。它無常,時時刻刻增長、消滅、流動著,於是看見的熄滅了,消失的記住了。它無形,每則愛情故事的質與量皆不盡相同,其狀態亦非三言兩語可以清楚說明並定義。故而愛情成了文學的永恆主題,創作者們無不孜孜矻矻於書寫愛情、記錄愛情,企盼藉著一次又一次的爬梳釐清箇中奧秘。

張天翼最新出版的小說集《性盲症患者的愛情》收錄了八篇各異其趣的短篇小說,無論是篇名或內容,皆透露出奇特、荒誕、詭異的氣息,但在天馬行空的文字底下,寫的其實正是愛。

在同名短篇〈性盲症患者的愛情〉中,張天翼挪用了亞當與夏娃的故事,描述一名自幼無法辨別性別的青年,分別受到夏娃(伊娃)與亞當的啟發,不但感知到性別的存在,更體會了愛情。於是乎,愛情是什麼?伊娃曾問:「在你眼中,世上只有一個女人,你完全沒有選擇餘地,那麼你愛我是因為我,還是因為別無選擇?」當伊娃變成亞當後,又問:「你還愛我嗎?」張天翼抽離了一切變因,包括性別,讓愛情回歸到最為純粹的本質,藉此詢問讀者:如若愛情的開始是因為在人群中多看了他一眼,進而覺得被對方吸引而無法自拔,那麼你愛的究竟是這個人,還是其他?

如同性盲症患者的青年,書中許多人物或多或少在身體或心理上都有所殘缺:〈等待戈戴娃夫人〉因病切除乳房的女人、〈花與鏡〉的機器人、〈重逢的三個晝夜〉動過截肢手術的旅客,以及〈自殺管理員〉裡意欲自殺的每個角色。柏拉圖的著作《會飲篇》(Symposium)寫道,人最初是球形的,這些「球人」有三種性別,分別是男人、女人和陰陽人,但宙斯因恐懼他們的力量,遂將其劈成了兩半,於是每個人都需要尋找與自己相合的另一半,才能滿足對完整性的企盼。而愛正好源自於一種渴求,對於欠缺的東西的渴求,是以唯有追求愛並成功達到目標,才能滿足那份匱乏。

「我也時時會有殘缺的感覺。失去最愛的人、朋友,那感覺也就像失掉了一條肢體,不再完整,」〈重逢的三個晝夜〉的勞倫斯如是說。這則故事無疑是書中最為通俗且「正常」的篇章,張天翼利用偶像劇常見的失憶元素述說了一則橫跨數十年的動人愛情。一場戰爭,讓奧利弗不僅失去了左胳膊,更喪失了過去的記憶;至於勞倫斯,則是失去了自幼相識的摯友,同時也失去了一生當中的摯愛。劇情雖然沒有太多新意,但在張天翼細膩筆觸的堆砌之下,勞倫斯內心的煎熬與掙扎讓人感同身受,他對奧利弗的深切情感也令人為之動容。

或許是因為這份殘缺,在張天翼的筆下,人與人之間的情感總顯得如此純粹且真摯動人。閱讀〈花與鏡〉時,我不禁想起郭頂的〈水星記〉MV,兩者同樣涉及了科技與人性的道德爭議,不過這些龐大複雜的議題底下,卻很難忽視貫穿其中的真實情感。薩姆和溫蒂是一對父女,薩姆慈祥和藹,溫蒂天真單純,兩人的互動既親暱又滿溢溫情。在這樣和樂融融的親情故事裡,卻隱藏著無比黑暗的殘酷:他們其實是一對被人類遺棄的機器人。「我不是有血有肉的父親,你也不是有血有肉的女兒,我們沒有真實的呼吸、心跳、體溫,沒有真實的淚水。我們的生命是從頭至尾的模仿,但在一切虛假之中,我對你的愛是真實的,比時間花還真,」機器人薩姆說道。

愛可能受挫,但愛卻絕對不會錯。《性盲症患者的愛情》收羅了各種非常規化的「畸戀」,然而在愛的面前,又有誰能傲慢地評斷是非對錯?因為愛情,始終在那個地方,等待著殘缺的我們,人來人往。

軍艦島,孤懸於長崎外海的蕞爾小島,卻承載了一段萬分沉重的歷史;那是韓國人(以及中國人)難以撫平的傷痛,同時也是日本人不願直面的真相。

韓國導演柳承完拍攝的電影《軍艦島》上映時,日本內閣官房長官菅義偉表示:「這是創作,而非反映史實的紀錄片。」明顯反映出日方對待這段歷史的態度。事實上,柳承完也承認電影只是基於史實的創作而非紀錄片,其目的是為了讓更多人認識軍艦島的歷史。的確,從若干韓流巨星的起用、劇情走向的編排以及結尾的處理,到宣傳模式的操作,不難發現其中濃厚的商業氣息。為了達到最大限度的擴散,導演與電影公司的考量無可厚非,但在看完電影後總覺得有些不足,軍艦島的故事不會如此單薄,也不該如此樣板化,歷史之重彷彿被稀釋了。

軍艦島的悲劇與戰爭脫離不了干係。1890年,三菱商社收購端島後便持續開採煤礦,並分階段在附近海域進行填海造陸的工程。隨著日本近代化的進展,煤礦需求量也跟著增加,三菱開始瞄準人力市場價廉的朝鮮,以「招募」知名募集了不少人力,最後連總督府也大力介入,強行徵召具勞動力者前往採礦。太平洋戰爭爆發後,端島無庸置疑成了戰爭工業重鎮,為盡快開採資源,甚至大舉進行無差別強制徵召,連年幼少年也不放過。

「被帶到端島海底煤礦的朝鮮勞工,打從一踏上端島的那一瞬間起,就完全與世隔離,過著和被強制監禁沒兩樣的生活,」韓國作家韓水山在歷史小說《軍艦島》中寫道,故而書中常以「監獄」或「地獄」來描述端島的生活環境:「傳說那裡是個骯髒之地,又被人叫地獄島。」但比起這些明確又直接的字眼,韓水山的平實筆觸更能強而有力地傳達出朝鮮勞工的困境。

小說以一場逃亡拉開序幕。或許是出於求生的本能,也或許是被極度艱困的環境所逼迫,即使端島四周海象不佳,成功逃離的可能性微乎其微,但總是有許多人前仆後繼投向暗湧的海潮中,只為游向象徵希望的彼岸。電影導演柳承完策畫的集體大逃亡給了明晃晃的希望,看似美好卻是有些奇幻。相較之下,作家韓水山殘忍得多。有人在過程中不幸葬身海底,屍體被捲回島上後成了鮮明的警示;也有人被追出去的船隻帶回,遭受一頓嚴刑拷打後再回到礦坑工作。話雖如此,端島給予朝鮮勞工的恐怖絕望感仍舊促使著他們冒險一試,「每天生活在恐懼中,不知什麼時候會死在這裡,對大夥兒來說,只有認命留在這裡,或是賭上性命逃亡這兩條路而已。」

當然,還是有人能成功從宛如絕望深淵的端島逃脫,並順利在日本本土找到暫時的安身立命之所。故事走到後半部,場景已從端島轉換至長崎等地,禹錫、志翔、泰福等人的境遇不盡相同,但他們終究還是失去國家、失去自由的朝鮮人。「朝鮮人,一旦失去了國家就連人都不如,」如同明國所言,這群朝鮮人的命運並不會比待在端島好上太多,他們一樣受制於日本人,一樣被逼迫著為日本賣命。

韓水山除了描述受奴役的朝鮮人之外,同時聚焦於日本人的生活,試圖更為全面地檢視當時社會的各個角落,以宏觀的視角成為歷史的觀察者。畢竟在戰爭的砲火籠罩之下,朝鮮人和日本人的生命同樣如蟲子般微不足道。「不自由這點,我們日本人也是一樣的,」日本人中田秋子說道:「苦難已經成為日本人的日常生活了。」戰爭不僅打亂了人民的作息,無數的生命也會因此消逝,進而造成許多家庭的破裂。說穿了,戰爭固然是國與國之間的政治競賽,但人民才是最大的犧牲品。原來所謂的「地獄」指的不只是端島,更是被戰火蹂躪的每一寸土地。尤其是原子彈落下時,韓水山詳實的記述反而顯得殘忍,那場面除了煉獄已經沒有更好的形容詞。隨著一次又一次地點的轉換,映入眼簾的畫面實在令人不忍卒睹。諷刺的是,似乎唯有在這一刻,無論是朝鮮人或日本人都獲得了同樣的平等;因為沒有人可以倖免於難。

戰爭終有一天會結束,但留下的苦痛傷痕是否有痊癒的一天?而人們到底能否從中習得教訓?2015年,軍艦島被聯合國教科文組織以「端島煤礦之遺構」為名,登錄為「明治工業革命遺蹟」列入世界文化遺產。然而,日方只看見端島在現代化進程中的重要位置,卻不願直視其黑暗羞恥的一面,否認在戰時曾違反朝鮮人的意願強制勞動。「忘記昨天的人,是不會有明日的,唯有記得昨日經過的苦難與傷口,並經過淬煉,才能成為對抗明日的盾牌與長槍。也唯有記得昨日的人,才能擁有明日的希望,」志翔如是說。

沒有真相,就沒有和解,更遑論是原諒。韓水山寫道:「如同沙粒般的我們,每一個都被巨大的集團或制度壓抑與支配,無法抗拒……我們每一個人都身處在那個巨大之惡中,有名為戰爭的巨大罪惡,也有以國家為名而犯下的巨大罪惡,那些都是除非自滅,否則無法獲得控制的不可抗力之惡。」不管是柳承完執導的電影,抑或是韓水山耗費十幾年才完成的歷史小說,無不是為了用棉薄之力對抗國家體制,提醒生長於承平之世的我們這段黑暗歷史的存在;更重要的是,必須時刻監督國家機器的運行,避免下一個巨大之惡的誕生。

傑佛瑞.豪斯霍德出版於1939年的《刺殺》,被眾多媒體與評論家奉為經典驚悚小說,其獲得的成就甚至豪斯霍德自己也難以超越。不僅如此,迄今為止《刺殺》曾多次影像化,更觸發了往後無數創作者的靈感,譬如寫出詹姆士.龐德(James Bond)系列的英國作家伊恩.佛萊明(Ian Lancaster Fleming,1908-1964)。如此影響深遠、在文學中佔有一席之地的小說,究竟有何魅力?

事實上,《刺殺》的故事十分簡單,自始至終描述的是一名男子的逃亡過程。這名男子身分不明,也從未以真實姓名示人;但據他所述,他的名字眾所皆知。從片斷的訊息來看,我們得以確知的是,這名男子持有英國護照,且擁有一筆為數不少的財產,無疑達到了一定程度的社經地位。這樣的人,卻不知道出於什麼動機與目的,持一把獵槍違法進入歐洲某國並跟蹤某位獨裁者,計畫進行刺殺行動。豈料,他的行蹤在關鍵時刻曝了光,隨後遭監禁、拷問並被推下懸崖,試圖製造出意外死亡的假象。

於是,小說的主角在故事開始不久便成了「死人」;或者說,他理應是個死人。「我不知道自己究竟是生是死?我向來相信人的意識在肉體死亡之後仍會延續下去,因此我以為自己應該是死了,」他自述道。幸運的是,他確實活了下來,但無論如何,至少他的身體面臨了解構,「顯然大部分的身體組織已不由我,也無法挽回。」至此,他不但沒有名字、沒有身分,甚至失去了具象的身體,幾乎成了一個不曾存在的個體。唯一尚存的,僅有意識而已,「我的周圍盡是軟爛的物質,我就這樣帶著荒謬的意識躺在裡面。」

豪斯霍德在《刺殺》裡寫的固然是逃亡,卻同時透過不具名的主角演繹一段解構、變形、重塑的過程。隨著劇情推展,僅存意識的主角將自己投入自然之中,時而癱入爛泥,時而隱入樹叢,「彷彿是一隻受傷的鱷魚」。總之,他的行動再無任何邏輯可循,一切端靠生物的求生本能。回頭看看小說的英文書名《Rogue Male》,原來豪斯霍德早已語帶雙關暗示了讀者:主角既是兇猛的男人,也是兇猛的雄性動物/孤傲的野獸。

從「閒來無事又富裕的英國人」,到遁逃大地之間的野獸,再到故事最後的高潮,他隱身荊棘幽徑,並挖掘出一個地洞作為藏身處,過起極其簡陋的原始生活。終於,他逐步踏上從野獸過渡到現代人的階段。接著他馴養野獸作為夥伴/寵物,並善用手邊可取得的東西製作出精巧的工具。正是這項技能,讓他從代表死亡的土壤中獲得新生,進而重返現代人的文明社會當中。

耐人尋味的是,主角一開始之所以被迫變形為野獸,是因為刺殺失敗,然而最終他得以恢復為「舉止得宜又全身充滿高貴氣息的紳士」,則是因為刺殺成功。換句話說,人與野獸之間的界線在於夠不夠兇猛(rogue),能否為了生存先發制人,將他人置於死地(主角原要刺殺的領袖不正是以殘暴的大屠殺聞名於世嗎?)。如此說來,誠如「male」一詞的一體兩面,人與所謂的野獸並無二致。原來豪斯霍德意欲解構、鬆動的其實是「人/野獸」的二元對立。

《刺殺》的故事架構極為單純,填補其間的故事血肉亦多有留白,往往狀似指涉什麼卻又蔽而不彰,但也因為如此,才能留下許多解讀空間任人詮釋。另一方面,豪斯霍德優雅的筆觸和細膩的描寫,讓主角沿途所見之無限風光躍然紙上,令人好生嚮往,無怪乎作家羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane,1976-)及其友人會忍不住按圖索驥,前去冒險。

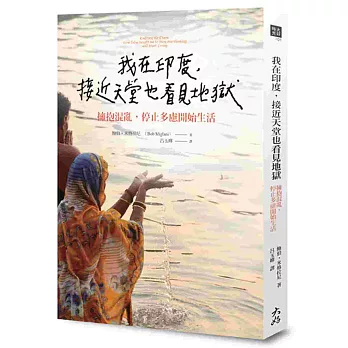

你對印度的印象是什麼?是被視為金磚國家,逐漸成為全球經濟重心之一?還是女性地位低落,且經常籠罩在各式暴力陰影之下?陽光下必有陰影,這兩種截然不同的樣貌同樣存在於當今的印度社會。有趣的是,不久前有報載,印度某電視台啟用首位變性人主播,且廣受觀眾歡迎,不僅如此,最高法院更將變性人立為男性和女性之外的第三性別。印度對於性別平權的觀念和標準,著實令人費解。不過,這就是印度:接近天堂,卻又能看見地獄。

混亂,無疑是印度的代名詞。在這裡不僅交通混亂,你必須冒著生命危險才能搭上公車,就連人生大事之一的婚禮也雜亂無章,毫無秩序可言。鮑伯.米格拉尼過去曾參加過多次印度婚禮,但妻子弟弟的婚禮依舊讓他大開眼界:「在印度婚禮上,每個人朝著不同的方向奔跑,時間沒有意義,馬、怪叔叔、甚至新娘,會莫名其妙地出現。」顯然在印度沒有所謂的良辰吉時,因為每個人──不管是賓客,或是婚禮的主角,都依循自己的步調進行婚禮。神奇的是,最後新郎和新娘還是結成婚,婚禮也順利完成。原來只要懂得享受,任何時刻都是美好的。經過這次事件,鮑伯領悟到:「有時,我們對未來顧慮太多,迷失了方向,忘記活在當下,因而錯過人生最美好的時刻。有些絕妙的點子、重要的人、美妙的關係和最美好的時光,可能就在混亂的時刻中出現。」

混亂的印度就是這麼不可思議,它能讓人沉思,進而在心靈上獲得洗滌、成長,無怪乎台灣電影《龍飛鳳舞》(Flying Dragon, Dancing Phoenix,2012)裡的春梅會選擇印度作為療傷之地。車禍受傷的春梅在就醫後腳傷仍在,直到她在印度受大師指點,才領悟到癥結點在於她的心。鮑伯也是一樣。自9歲便隨家人移民美國的鮑伯,就某個角度而言,他的心早已隨著快速、忙碌且規律的都會生活產生異化,是故時時變化的世界反而使他無所適從,「我陷入困境,以為再也無法支配自己的命運。」他寫道。鮑伯的人生猶如一條輸送帶,他只能被迫不斷往前行,絲毫沒有機會放慢腳步,甚至是停下來好好省思自我;機緣下的印度之行卻給了他機會改變人生。

《我在印度,接近天堂也看見地獄:擁抱混亂,停止多慮開始生活》是鮑伯的旅行記事,也是他的心靈成長紀錄,是經過淬鍊之後的人生體悟。只是,在這個人口超過12億,多數百姓生活困苦的國家,真的能重新找回人生的幸福嗎?

或許是自視為萬物之靈的傲慢所致,我們總習慣掌握所有事情,試圖將一切納入控制之中,於是我們分析過去、幻想明日、計畫未來,希望世界最好能按照自己的腳步運行。然而事實是,如同時間隨時在流逝,沒有任何事物能維持恆常不變,我們能把握的根本少之又少,除了當下和自己。鮑伯透過與父親的交談了解到:「人的誕生憑運氣、機緣和僥倖,這是支配我們存在的最基本原則。我們不是走一直線來到這裡,也不會走一直線前進。」既然連我們的出生都是偶然,那還奢求什麼是必然的呢?不如好好將心力擺在自己身上。

山不轉路轉,路不轉人轉,就好比在「事情永遠會出亂子」的印度,你唯一能做的就是改變自己的心態,擁抱混亂,順應這個世界原本的樣貌,唯有如此才能繼續向前行。「環境混亂,但四周的圍牆是可以改變的,只要你跳進去適應環境,將獲得成功和幸福的大好良機。」鮑伯如是說。這番領悟其實沒有什麼大不了,相信你我都知曉箇中道理,重點在於自己的心態,如若依然固執己見,不願換個角度去看事情,那永遠只會陷在焦慮、緊張和悲觀之中,幸福和喜悅自然不會降臨在你身上。

我想,現今台灣的混亂程度並不亞於印度:都更問題、食安風暴、財團治國、政黨惡鬥、國際定位不明……,打開電視新聞,每天都有數不盡的新鮮事,卻沒人知道接下來還會有什麼大事發生,未來一片渾沌。如果你因此感到彷徨失措、無所適從,那麼來聽聽鮑伯的建議:接受混亂,別想太多,然後採取行動,向前走!做,就對了!

電影導演兼劇作家巴比.皮爾斯筆下的威廉.溫登,是個很不一般的12歲男孩。他不僅成功破解科學史博館的密碼筒,更在人類進化研究所的密碼球挑戰中不斷晉級,一夕之間成了挪威家喻戶曉的解碼天才。然而,一連串的危機與謎團卻鋪天蓋地而來,將他的人生推向冒險旅程之中,甚至危及了他的性命。如今,威廉的生活漸趨平靜,但他早已不再是「一般人」,因為他的體內含有49%的人工智慧金屬「鎏銳錪」(luridium)!

... 看更多人性與科技之間的道德衝突一直是科幻題材的永恆命題,故而以撒.艾西莫夫(Isaac Asimov,1920-1992)曾提出知名的「機器人三大定律」(Three Laws of Robotics),試圖防止人工智慧的叛變,以鞏固人類倫理與道德之底線。只是,科技的腳步必然越走越遠,從前固守的界線只會一再受到質疑與挑戰,譬如去年底中國基因編輯嬰兒的誕生便引起了軒然大波。如若「人擇」製造(人類)生命不被允許,那麼透過科技為人類強行續命呢?為了使脊椎嚴重受創的威廉得以存活,同時維持其人性,威廉的爺爺托比亞僅僅在他的體內注入了49%的鎏銳錪,讓他成了49%的機器、51%的人。於是乎,些為的比例差距,讓威廉終其一生勢必都得面對「人類/機器」二元對立的衝突與煎熬。

「一想到讓他保命的人工智慧金屬可能也會使他失去人性,便感到心力交瘁,彷彿他體內有一個敵人,一個永遠甩不掉的對手,」威廉心想。鎏銳錪讓他活了下來,也使他的能力大為增加,無論多困難的密碼都能瞬間解開。不過,過人的能力或許令人欽羨,但也可能為人忌憚,甚或是害怕。威廉的老師不喜歡比他還聰明的學生,更視他為眼中釘。另一方面,威廉也不禁擔心,自己有可能危及他人嗎?有可能傷害別人嗎?尤其在獲悉一隻體內含有微量鎏銳錪的蟑螂,可以讓他變成一半機器、一半人,就像擁有極大的毀滅潛力、差點殺了他的亞伯拉罕.塔力一樣之後,威廉的心中更是惴惴不安。

巴比.皮爾斯由此衍伸出一個關於人生的大哉問:我是誰?在J.K.羅琳(J. K. Rowling,1965-)的《哈利波特》(Harry Potter)系列小說中,主角哈利曾因為和「那個人」佛地魔同樣擁有「爬說嘴」的特殊能力,加上分類帽曾主張他應該被分配到史萊哲林學院,使他陷入了自我質疑當中。威廉而今也面臨了相同的處境。神秘女子珂妮莉亞直言威廉是個「怪胎」,「既不是人類,也不是機器。你卡在中間。你根本...…什麼都不是」,但她也指出,威廉和亞伯拉罕的身上擁有相同的物質,兩人應該待在一起。

究竟是什麼因素讓哈利成為「哈利」、讓威廉成為「威廉」,或者是讓我成為「我」?何而為人?是否存在一個明確且清楚的規範足以定義一個人?巴比.皮爾斯沒有給出答案。我想,也許沒有任何人有資格給出答案,除了他自己。如果說人在出生後是一張白紙,那麼成長過程中所學習、接觸的東西都會為這張紙增添上不同的色彩。換言之,各色的經歷會造就出各色的人,不能忽略的是,每個人的選擇同樣也會使自己成為不一樣的自己。是以哈利最終選擇了葛萊分多學院,而威廉亦抗拒了體內鎏銳錪的誘惑,並堅決否認自己是個機器。

定位為童書的《解碼男孩:消失的時空之門》,固然以節奏明快的科幻冒險為包裝,同時夾雜著看似深奧的人生哲學以及關於「人類/機器」的思索,其實說的還是一個青少年的成長故事。威廉與生俱來的天賦讓他不同於其他孩子,但他還是需要家人和長輩的支持與肯定;在冒險的過程中,他逐漸意識到每個人都有應負擔起的責任,即使不喜歡這種負重感,仍需面對問題,才能保護自己所珍愛之人;更重要的是,凡此種種經歷,讓威廉能重新認識自己,並找出自己的定位。「你是威廉.溫登,世上最偉大的密碼破解高手,」飛機上偶遇的小女孩對他說道。威廉.溫登不需要當拯救世界的英雄,他只需要成為威廉.溫登即可。