序

當我在2006年酷熱難耐的夏天抱著磚頭一樣厚的博士論文參加答辯的時候,近40萬字的論文給參加答辯的各位評審老師們帶來了相當的麻煩和不便。我能夠想像我這本在字數上嚇人的冗長的長篇大論在那個炎熱的夏天給閱讀論文的老師們所帶來的痛苦。沉澱幾年之後重審當年自己的文章,我不能不為其中的冗雜和駁亂而汗顏。當我將當年的論文大體上刪減和修改至20萬字並且其中的相關章節已經在《南方文壇》、《當代文壇》、《詩探索》、《名作欣賞》、《文藝評論》等雜誌上發表,內心的不安稍稍有些減弱,因為我近一年來在白天尤其是夜晚的大刀闊斧般重新修改,甚至是重寫和增補的一些章節應該不會辜負那些一直關注我「成長」的師友,儘管這本書仍然不夠成熟和健全。

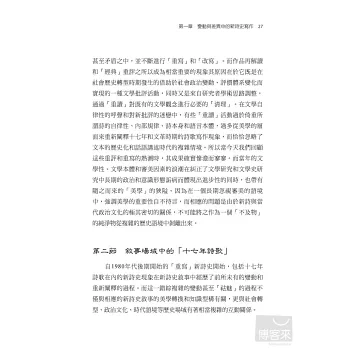

從2004年開始在導師吳思敬先生的指導下定下研究中國當代新詩史寫作的選題,到今天轉眼8年時間已經過去了。而面對著不斷增加的新詩史著作以及不斷改換研究思路的文學史文章,我也不得不調整這本書的構架和思路。如今的《當代新詩史寫作研究》的整體狀貌已經與當年參加博士論文答辯的版本有了相當大的差別,這種不斷「修改」和「重寫」的過程正好與1980年代以來「重寫」文學史的衝動相合拍。而這種不斷的變動和改寫的過程恰恰是中國當代新詩史實踐和研究的尷尬性甚至是某種宿命的延伸。面對著包括臺灣和香港在內的近150部新詩史著作以及大量的當代文學史著作,我不能不處於巨大的惶恐之中,而我對當代新詩史寫作的研究也只能是初步的,個人的。

面對著又一個世紀10年的結束,我深深體觸到了時間的無情和歷史的碎片化的折光。我記得2009年9月29日凌晨,著名的詩人綠原先生走了。而當2009年11月2日,我在北京罕見的提早到來的冬雪中參加綠原追思會的時候我強烈感受到歷史有時候離我們越來越遙遠了,儘管作為文學史的研究者們仍試圖重返到歷史的場景之中。在「重返」70年代、80年代甚至90年代的新一輪的文學史研究的話語衝動中,作為個人,我看到的歷史永遠都只是一個側影。感謝恩師吳思敬先生多年來對我的巨大幫助與鼓勵,尤其感謝陶東風先生的寬愛與大力支持。感謝在論文答辯會上洪子誠先生、楊匡漢先生、程光煒先生、王光明先生、孫玉石先生、張志忠先生、邱運華先生的寶貴意見與指導。北京的冬天再次降臨,這本著作的完成又使我了結了一個不小的心願。希望在將來的日子,我還能繼續在喧囂時代的深夜中靜下心來,讀讀詩歌,寫寫文章,也回憶我所經歷年代的詩歌往事和我們一代人的生活。

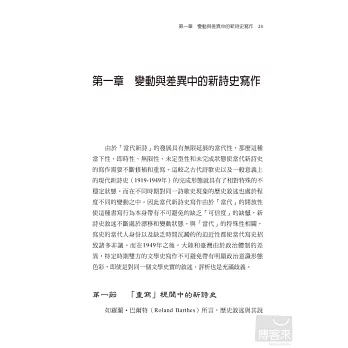

當1958年的寒假,時為北京大學中文系學生的謝冕、孫紹振、劉登翰、孫玉石、殷晉培、洪子誠這六位年輕人帶有激情和理想走入和平里東街中國作協的五層紅磚樓時,他們當時可能還沒有意識到這是當代甚至20世紀中國新詩發展歷史中的一個重要事件。但是,作為一種特殊的「中國化」的詩歌史寫作方式卻成為此後的經典範本和文化現象。1959年2月,穿著厚重棉服的謝冕、孫紹振、劉登翰、孫玉石、殷晉培、洪子誠在朝陽和平里中國作協宿舍樓前的意氣風發的黑白照片重新喚醒了半個世紀前的記憶和一段繁複而尷尬的歷史面影,印證了一代人在一個政治年代空前的青春革命激情和「小資情調」的奇妙組合。而轉瞬之間,當年的青年學子已經都進入了功成名就的舒適老年,而歷史的往事和歷史敘述的劇烈性變動更是令人唏噓不已。

面對著歷史,面對著當代,我們的歷史敘事該何去何從?

2012年7月改定於北京黃寺

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來