推薦序

島嶼邊緣──寫給鴻基 ◎許悔之

年輕的時候,第一次去蘇格蘭,曾經到天空島(IsleSky),還記得那天的氣候和雲。

還有SaintAndrew,海邊的廢墟。

過往都是廢墟,未來是風暴呢?還是陽光?

在台南旅次,旅館中午寐,接到鴻基電話。

想起他的《大島小島》馬上就要付印了。

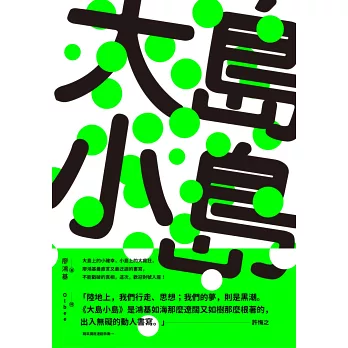

人身如小島(Isle),台灣是大島(Island),鴻基總是以海的向度看我們的島、我們的人生。大島小島,不是大珠小珠落玉盤,是海洋的大塊文章與人情的纖小幽微之共鳴。

海水是鴻基的血,鯨豚是他的同類。

鴻基以他的書寫,證明人類可以是陸居的海洋哺乳類。

陸地上,我們行走、思想;我們的夢,則是黑潮。

《大島小島》是鴻基如海那麼遼闊又如樹那麼根著的,出入無礙的動人書寫。

我想起上個世紀,我們在花蓮海上追蹤一隻喙鯨的那個下午,我們在島嶼的邊緣,但鯨魚壯游並沒有界限。

那個下午,我第一次覺得,鴻基可能是鯨豚,或非人類──因為人類大都用陸地思考,鴻基的追求和他的書寫,遠遠地超出了這些。

2015年4月17日

自序

大島小島

緯度跨寒暑,經度穿越日子和日子之間,這是一座不大不小,又可大可小的海島。

島嶼浮於海,承風受浪,沿岸始終鑲滾著一圈軒昂白浪,遙遙側看,幾分像一面揚舞在大洋裡的蒼鬱旌旗;俯瞰時,又幾分像一艘大洋裡穩健航行的船舶。

來自東南大洋的溼熱海風,籠罩海島漫漫一季長夏,這時節,飄過島嶼上空的白雲,彷彿上岸沾惹了紅塵,紛紛都有了重量,漸漸的,都沉著於島嶼西北方海天交界線上。

島嶼居民常指著西北方海域說:「那裡是浮雲的盡頭,海洋盡頭,世界的盡頭,日月星辰從那裡隱沒,時光在那裡冷卻,日子在那裡結束。」

好不容易時序輪轉,海風掉頭,冷冽北風逆轉回颳,但日子不曾回頭,仍然一天天過去。這時節,灰雲濕氣凝重,低空懸垂盤桓,島嶼山頭仿如攏起面紗一連好幾天濛在濕冷霧靄裡。

雨絲綿綿,風一天天凜冽,日子一天天寒冷。

濕冷、濕熱輪替,風起雨落,流光依然隨風登島又隨風下海隱沒,島嶼歲月照樣浪湧裡浮沉起落。

總是這頭起,那頭息,島嶼面海開闊,來源方向各有源脈,東南西北,每分向位、每格角度,都有各自如何也說不完的過往情事。如不同季節,不同海風,漾漾拂過海面,路過島嶼陸地,又匆匆下海奔波。

島嶼幅員有限,山林錯縱,地幅不展。

新來晚到,都不是問題,願意留下的,將化作泥土塵埃層層累積融溶為島嶼的一部分;選擇路過的,也都將留下痕跡,成為島嶼浮光掠影的一部分。

山脈中落,巍巍山稜隆升拱聳,若大洋中一道龍騰背脊破水而立。

浪來潮去,潮差盛衰,如陰陽互為起落。

潮漲時,島嶼面積如受激的含羞草快速萎縮。北尾垂,南頭昂,山陵中央高突,環岸地勢陡落,恰好東北、西南、西北、東南望海伸出四道岬腳。潮滿此刻,鳥瞰島嶼,還幾分像島上濕地常見的駝峰綠殼龜。

潮退時分,島嶼面積迅速擴大為不規則多邊多角形,脊岬四下縱落,如葉脈掌心望海展延,這時的海島又幾分像一片島嶼山林邊裡常見的繁棘紅花海棠。

海島形勢開放,島上生物、島上居民各自隨各種不同季節、不同海風,自八面三十二方浮泛而來。

年代不同,族群不同,目的不同。

有的是洪水漂流,有的是漁撈路過,也有逃亡、避難或轉進而來的。無論歡不歡喜,情不情願,登島這一刻,海風海流如時代利刃切割,所有過去的,將如隔世流水,照理說,所有情緒都已深埋心底,不再起落。

總是一覺醒來,認命、認份,先來後到,都已踩上這方大洋甲板,必要同舟共濟。好比不同食材因緣際會落於同個鍋子裡熬煲,島居生活一段日子後,早已羹湯一體,難分難解。

島嶼居民將在這片仿若遺世獨立的海島舞台上忘情演出。

有些居民,不願知覺已淪落孤島,仍以豐富的想像力延伸所處的小島為大塊山河。

想像的領土,超出窄隘的蕞爾島肉許多;想像的領土,像追不到的戀人、抓不上甲板的魚,總是幾分迷離神祕美好。有點像是耕地一輩子的農夫不得已踩上甲板當了水手,任海風如何吹拂,就是不願意轉過頭來,面對舷邊湧浪,以及退無可退如崖斷的船舷。

就是不願意轉過頭來面對被海洋包圍的現實。

這是一座幾分實在,也幾分虛幻的海島。

島上不少居民海域裡採捕,其他農、工、商、士,行行業業,五花八門。

從漁而農而工而商而政,一路往尖端爬,如在攀爬島嶼中央高聳的山頭。最高處就是管理領導海島社會的行政中心,統府高層。

統府高層,金字塔頂端,高高在上。

塔形海島社會,形勢恰如這座海島的山海外貌。高處雲霧裊繞,統府高層老是看不見或不願意看見四周圍繞的海。

儘管海流匆匆流過島嶼邊緣默默來去,海風的羽翼也始終攀臨山頭又滑落山坡。海風、海流從來不曾息停,天空雲朵隨風隨流高低自在繞來轉去,但統府高層始終富於緬懷勤於想像,終成固習。

久而久之,島嶼社會缺海調息逐漸乾涸僵固,好比海風外繞,海流遠離,海島從此埋頭固著不再流動。

海島疆域有限、資源有限、土地有限、機會有限,唯有流動,島嶼才得生機。

島嶼平原正中央有塊高地,高地上有棟尖塔型棕色建築,島上一般稱為「統府」,為島嶼最高行政中心。

府裡官來官去,各級主管率領文武百官都在統府高層領導下依法行政。

但外頭社會,官是官,民是民,好官刁民或歹官順民,關係島上是好年冬或歹年冬。

好歹季節總是隨風、隨流起落,一如掠過島嶼上空詭譎多變的風雲。島上居民早已習慣逆來順受。

明明身處島嶼面對的是外在洶湧的波濤,但統府仍然以「繁榮安定」為治理口號,全力攘內而不對外開拓,數十年不變。

安定安穩,誰不願意,但所有的道理都指出,往往得冒點險才能流動,付點代價才有新機。

停止流動的海島,如同大洋裡一艘躑躅不進的方舟。停滯的日子,就像鐵器生鏽,日子逐漸發霉腐朽。海島背對大海,就像沒有退陸的關起門來面對窄隘。

幸好季節冷熱輪替,潮汐不住往復,海島隨海漲縮,還能一口口呼吸換氣。

海風、海浪從不停止更新海島的氣息和節奏。

終於等到這一天,島嶼居民發現,或可用多種角度多種方式來形容自己這座島嶼。

這一刻起,這座海島儘管不大不小,但由於可以自在捏塑、自由鋪陳,從此,這座海島形同脫胎換骨,變得可大可小。

島上山脈高得離奇,山頭常濛著臉躲在海上漂來的雲霧裡述說島嶼傳奇和從來少為人知的島嶼身世。

有一天,島上一座山頭隔著幽邃山谷對那頭的山嶺喊著說:「從來都沒人知道啊,我們身上都住著一條蛇,每個山頭都有一條大蛇。」

山谷那頭的山嶺回應說:「也從來沒人曉得啊,一年當中天氣最好的那一天,我們的蛇會爬出我們身上的竅洞,勾掛在我們身上最高、最粗壯那棵樹的手臂上,曬一整天太陽。」

島嶼的海深得離譜,沿海不管沈潛的或浮游的魚隻,不管洄游經過的或在地底棲的,每一條魚都曉得,島嶼底下藏著一條身型龐碩堪比海島的大魚。

這條大魚,每年只在夏秋之際揚動尾鰭,換氣似的轉個身浮出海面。

大魚出沒的時候,大多只浮在島嶼較深的南側,有時,也會由島嶼西側溯流而上,大海裡伸展筋骨幾天,這條大魚又悄悄潛回島嶼下方潛藏。

曬在島上的每一絲光,降在島上的每一滴水,湧上岸來又退回海裡的每一波濤浪,他們全都明白,這座島嶼幅員有限資源淺薄,固守只能曝短,進取才有優勢。

這座海島形勢開放,只能進,無可退,只好面對,不好怨哀。

寒冷季節,鳥群像北風裡的一群枯葉往西南方飄零;陽光回來的時候,小魚成群從南方海域順流來到島嶼邊緣。

天空中隱藏的秘密讓島嶼上空的風雲徘迴不去,山林的秘辛,交由草樹間穿梭的大小生命來一一敘說。每條魚的來去游蹤,譜寫島嶼海域的過往今昔。

當海島居民可以訴說、可以敘寫自己的故事時,這座孤島將再次揚動,重新啟航。

海島的故事隨波流動,如拍岸濤浪,將波波代代恆續不輟。

對的、錯的,儘管留下紀錄,憑誰來訂定標準,論斷是非。

不能免的,都將留下痕跡。

可敬可佩的,自然萬古流芳;荒謬莞爾的,或笑兩聲過去;可惡、可恨的,也將世代流傳。

這座海島不大不小,但可大可小,往昔的每一粒塵埃,盡沉落累積為如今樣貌中的一點因子。

飛在空中,有時感覺自己是一粒塵埃,有時知覺自己是一片浮雲。

游在水裡,感覺身子逐漸漂為一條小魚。

隨波漂搖,浮在浪端,時而仰望巍巍鬱鬱這座海島高聳的山頭,時而沉埋浪底,默默思想。

也許,就這樣繼續沉默終了一生的漂流。

飄或漂,當一步步登上山頭或獨自沉潛,偶爾感受到,終得以逐漸回返於完整孤獨的自我。

這時,心底常有感嘆:「啊,原來是這樣的一座島。」

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來