導讀

難以實現的自我

荒誕裡的真實

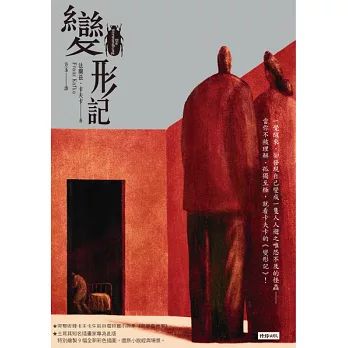

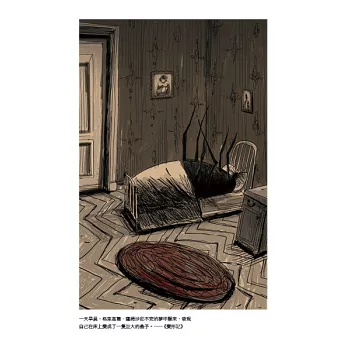

「一天早晨,格里高爾.薩姆沙從不安的夢中醒來,發現自己在床上變成了一隻巨大的蟲子。」奧地利作家卡夫卡的代表作《變形記》開篇的這句話,是世界上被引用最多的文學作品片段之一。

在傳統文學作品裡,人變成動物的描寫並不新鮮,但沒有任何一個人物的變形能夠像格里高爾的變形那樣,給讀者留下如此深刻的印象。因為這個變形來得這樣突然,沒有原因,沒有鋪墊,沒有任何外在力量的影響。他沒有給讀者時間去追問和質疑這個世界存在的可能性,也沒有花費時間去描寫為什麼他會變成一隻蟲子,甚至沒有說明這是一隻什麼樣的蟲子。你只知道這是一隻討人嫌的蟲子(德文原文Ungezifer意為「害蟲」),有很多條腿,有褐色的胸部,有盔甲式的背部,因此很可能是一隻甲蟲,但牠到底是什麼樣的甲蟲,比如牠的背部是什麼顏色,讀者卻並不知道。不過不要緊,作者不關心這些,他也不想要你去關心這些,他給你的只是一個概念,他要講的故事,是關於人和命運,尤其是和突如其來的外在變化的關係。

作者只用一句話,一本正經地把一件本來不可能發生的事情設置成事實,擺到你面前,讓你頓時置身於一個荒誕的世界之中。荒誕,正是卡夫卡筆下世界的基調。

法蘭茲.卡夫卡出生於奧匈帝國時期布拉格市的一個說德語的猶太家庭,他的兩個兄弟都在幼年時期即已夭折,下面還有三個妹妹。他的父母經營一家高級服飾用品店。白手起家的父親,性格務實、專斷,對這個唯一的兒子期許甚高。雖然德語在當時的布拉格屬於少數民族語言,遵照父親的願望,卡夫卡接受的是以德語為主的中小學教育。一九○一年高中畢業後,他在卡爾—費爾南德大學(Deutsche Carl-Ferdinands-Universität)註冊學習化學,兩週後即轉到了法律系。之後,卡夫卡曾學過一個學期的德語、藝術史和哲學課,並且打算到慕尼黑繼續學習德語,但最終他仍然決定回到更實際、能夠提供更多工作機會,也是更能令父親滿意的法律系。

卡夫卡在大學時期就已經開始寫作,他的首篇文章發表於一九○八年。一九○六年七月,卡夫卡大學畢業,取得法律博士學位。經過一年實習期,他被義大利忠利保險公司聘用。由於不滿意工作時間太長,一九○八年七月,他辭職去到半政府機構性質的波西米亞王國工傷保險機構,並在那裡一直工作到一九二二年。由於工作出色,卡夫卡在這裡晉升得很快,然而他本人並不看重這份職務,而稱其為「Brotberuf」(糊口的工作)。這份工作的好處是下班早,使他可以有較多的時間寫作。他把下班前的最後幾分鐘稱為「通往快樂的跳板」;在給一位女朋友的信裡他寫道:「我的工作很可笑,而且輕鬆得可憐……我都不知道自己為什麼會得到這份薪水。」

專斷的父親對卡夫卡的性格和人生的影響非常大。一九一九年,他給父親寫了一封長達一百頁的信,在這封信裡,他描述了他在童年所受的創傷,抱怨自己從來沒有得到過父親的認可,父親對於自己所做的一切,除了嘲諷,就只有鄙視。而神一樣的父親的形象多次出現在卡夫卡的作品中,最突出的就是《變形記》和《判決》。

《變形記》中的主人公格里高爾是一個兢兢業業、勤勤懇懇的推銷員,他幾乎沒有自己的生活,為了替父親還債以及維持家人的生計,他做著自己不喜歡的工作。一開始,家人對他的貢獻「驚訝而欣喜」,可是慢慢的,「……大家都已習以為常:家人感激地接受著那些錢,而他則心甘情願地提供著那些錢,但是不再有一種特別的溫暖感了」。

當格里高爾變成甲蟲之後,他也經歷了家人的改變:父親從一個躺在扶手椅裡的老弱男人變成了銀行的差役;病歪歪的母親變成了縫製高檔內衣的裁縫;那個在父母眼裡是個「沒多大用處的女孩」的妹妹則當上了售貨員——曾經完全依賴格里高爾的家人,原來完全有能力自力更生。隨著這種身分的變化,家人對格里高爾的態度也變了:父親自不用說,他兩次對格里高爾大打出手,最終使他遭受致命創傷;母親則游移於對兒子的愛和對甲蟲的恐懼之間,一直無從選擇;最後,是跟格里高爾最親近的妹妹宣布了他的死刑:『牠必須離開,』妹妹喊道,『這是唯一的辦法,父親。……』」

對於家人的這種改變,格里高爾卻沒有提出任何疑議,似乎這是一件理所當然的事情。實際上,雖然外形變成了蟲子,他的生活習慣和思維方式並沒有變。變形當天,他一如既往地試圖起床去趕火車上班;代理來到後,他費盡力氣打開房門,為的是讓代理看到自己並非無故曠工,以避免被炒魷魚。當他發現父親其實並非一無所有,他手上有一筆「往日留下的小小的財產」,雖然他「原本可以用這筆閒錢進一步還清父親欠老闆的債,而他擺脫這個職位的那一天也會提前很多」,但他的反應卻是:「格里高爾在他的那扇門後用力點著頭,為這種出乎他意料的謹慎和節儉感到高興……但是現在毫無疑問,還是父親這樣的安排更好。」他甚至接受了家人要他消失的決定,臨死前,他還「帶著感動和愛想起自己的家人。他對於自己必須消失的想法,大概比妹妹更堅定」。

可以看出,《變形記》表面上寫的是格里高爾形態的改變,實質上描寫的卻是人心的改變。雖然這篇小說字面上描寫的是家庭成員之間的關係,實質上卻也觸及了這樣一個問題:當個體失去其在社會中原有的、被認可的功效之後,他和社會其他成員的關係將如何改變?這是一個典型的卡夫卡故事。需要提到的是,在卡夫卡的故事裡,當厄運臨身時,他的主人公都跟格里高爾一樣逆來順受,似乎絲毫想不起要去抗爭什麼、質疑什麼,面對命運的安排,他們唯一的選擇就是屈服和順從。

卡夫卡的作品裡沒有英雄,只有小人物,那是他在保險公司裡接觸到的悲苦百姓,也是為了生計不得不放棄自我的作者本人。環境變了,身分變了,人性卻一成不變,卡夫卡用冷靜詳實得彷彿司法文件一樣的細節描寫,不動聲色地一點一點地把這個世界和這些人性展示在讀者面前,這是他眼中的世界的真相。而在荒誕虛構的環境襯托之下,這種真相也更讓人怵目驚心。正因為如此,卡夫卡被後人譽為西方現代文學的鼻祖、二十世紀最具影響力的文學家之一,尚—保羅.沙特、村上春樹、米蘭.昆德拉、阿爾貝.卡繆等許多大師級人物都曾公開承認自己受到過卡夫卡的影響。哥倫比亞作家賈西亞.馬奎斯則聲稱卡夫卡的《變形記》讓他發現「可以用另一種方式寫作」,從而開始了自己魔幻寫實主義的寫作道路。英文中甚至產生了一個以卡夫卡命名的形容詞kafkaesque(卡夫卡式),指的就是卡夫卡所描寫的那種荒誕、壓抑的世界。

孤獨的藝術家

卡夫卡的小說集《飢餓藝術家》出版於卡夫卡去世後兩個月,收有他生前最後兩年創作的四個短篇:〈最初的痛苦〉、〈小個子女人〉、〈飢餓藝術家〉,和〈女歌手約瑟芬或老鼠民族〉,這四個短篇在他生前都曾單獨在雜誌上發表過。儘管卡夫卡一九二二年就寫信給他的好朋友布羅德,要他收集並銷毀自己所有的手稿,而在〈最初的痛苦〉發表之後,卡夫卡寫信給朋友,稱其為一個「醜陋的小故事」,但他去世前,仍然著手把這四個故事集結出版,可見他自己對這本書的重視。在這本集子裡,除了〈小個子女人〉,其他三篇主角的職業(空中飛人、飢餓藝術家,以及歌手)都與藝術有關,他們都過著近乎與社會隔絕的生活,孤獨地進行著自己的藝術創作。後人認為,這些小說是卡夫卡對自己作為作家的生活和心理的寫照。

比起卡夫卡的其他作品,〈最初的痛苦〉缺乏卡夫卡慣有的深度,結構也相對粗糙。它更像一篇模仿卡夫卡風格的習作,不過,也許卡夫卡只是一時興起把它寫了出來,打算過一段時間用於其他小說之中,但後來沒有時間也沒有可能這樣做了。這篇小說主要表達了作者對自己藝術創作能力減弱的恐懼。也有研究者說,空中飛人的兩根吊桿象徵著藝術和現實,作者藉此表達了自己對於保持兩者平衡的苦惱。

在卡夫卡開始寫〈飢餓藝術家〉的時候,他的結核病已經轉移到喉部,使他進食困難,「飢餓藝術家」這個荒誕職業的靈感大概由此而來。在〈飢餓藝術家〉裡,讀者確實能夠在很多片段看到作者的影子。作為一個藝術家,藝術就是他的生命,他別無選擇(「因為我必須挨餓,我沒別的辦法。」);但同時,他又必須順從觀眾的意願,不僅因為他們是他的衣食父母,也因為得到認可的才華才能稱為才華。藝術家和觀眾(讀者)的關係,是這篇文章的主題。

這種關係在〈女歌手約瑟芬或老鼠民族〉(以下簡稱〈約瑟芬〉)中被深化。比起飢餓藝術家,觀眾的認可根本不是女歌手約瑟芬操心的事情。如果說飢餓藝術家是在為自己的才華被認可而奮鬥,約瑟芬所奮鬥的,則是得到以「自己的方式的認可」。不過,這種奮鬥同樣徒勞:「她認為自己反正是在對著聾子的耳朵唱歌;儘管從不缺少掌聲和歡呼,但對於她所期待的那種真正的理解,約瑟芬早就學會了放棄。」而約瑟芬的聽眾呢?「但願約瑟芬不會意識到:我們願意聽她唱歌這個事實,正是反對她的歌唱的證據。」雖然約瑟芬無法放棄她的聽眾,她的聽眾也絕對需要約瑟芬,但約瑟芬對她聽眾的生死存亡毫不關心,正如她的聽眾實質上對於她的歌唱毫不關心一樣。我們也許可以得出這樣的結論:藝術家和受眾的關係,也許僅僅基於一種誤解。在藝術這個平臺上,兩者各有所圖、各取所需,但永遠無法真正互相理解。這一點,在〈飢餓藝術家〉裡也有所提及。也許,正是基於這種懷疑,卡夫卡才親手毀掉了自己的大部分手稿,並留下不得出版或再版自己其他作品的遺願。

但〈約瑟芬〉並沒有停留在這個關係的描寫上。這篇小說裡出現的「人物」有三個,除了約瑟芬,還有敘述者「我」以及作為整體的「民族」。和「我」相反,約瑟芬特立獨行(「……在喋喋不休的人群中她是沉默寡言的——我們這些人裡只有少數能閉上嘴,而她就能做到……」)。「我」其實是「民族」這個整體的一員,作為整體,民族是那個「溫暖的、一個緊挨著一個的、屏住呼吸凝神傾聽的大眾」;它為辛苦奔波的個體在生存奮戰的間隙裡提供了「溫暖的大床」;它是強大的,「民族和個體之間的力量懸殊如此驚人,民族只需把受保護者拉到它身邊的溫暖之中,後者就已經得到了足夠的保護」。因此約瑟芬和民族的對抗最終必定會以失敗告終。個體和群體的關係也是卡夫卡小說的重要主題。這個群體可以是社會(比如〈約瑟芬〉裡的民族)、可以是一個團體(比如卡夫卡未完成的小說《城堡》裡一直未露面的權力集團),甚至可以是一個家庭(比如《變形記》裡格里高爾的家人)。不難看出,卡夫卡相信:與眾不同的個體如果不接受群體的同化,必定會被群體壓抑甚至消滅。

同時,在〈約瑟芬〉裡,讀者還能夠讀到卡夫卡對於藝術本身的質疑。作者在文章開始不久,對約瑟芬的藝術便提出了這樣的問題:「那到底是不是歌唱?」而這個問題一直到文章結束也沒有得到正面的回答。相反,作者不無嘲諷地寫道:「就算那只是我們日常習慣的吹口哨,這件事卻首先包含了這樣的奇特之處:某人鄭重其事地站出來,不為別的,單單為了做一件普通尋常的事情。嗑開一個堅果實在算不上藝術,所以也不會有人敢於召集一群觀眾,在他們面前表演嗑堅果來娛樂他們。但如果真有人這麼做了,而且達到了他的目的,那麼這件事就不可能僅僅是嗑堅果那麼單純了。或者,這件事確實只是單純的嗑堅果,卻因此讓我們看到,我們一直都對這一門藝術視而不見。因為這件事我們自己做起來實在已經駕輕就熟,而只有這位新來的表演嗑堅果的人才向我們展現出這件事的實質。在這種情況下,假如他嗑堅果的技能比我們大多數人還要差一點的話,效果反而會更好。」

有趣的是,一九一七年,和卡夫卡同一時代的法國藝術家杜象在紐約展出他著名的裝置作品,名為「噴泉」的一個小便池,正式提出了對傳統造型藝術的質疑,並因此開創了裝置藝術的先河,被後人稱為「西方現代藝術的保護神」。在卡夫卡生前完成的最後一篇小說裡,卡夫卡不僅提出對藝術家和受眾關係的質疑,同樣對藝術提出了質疑。而他並沒有像自己在〈約瑟芬〉中預言的那樣「很快,她就會在昇華解脫中被遺忘,就像她所有的弟兄一樣」,反而被後人追認為西方現代文學的鼻祖。這一切,是偶然?還是時代造就英雄的必然?如果是後者,對於反英雄的卡夫卡,以及對於生前自稱不是藝術家的杜象,一定都是很值得玩味的事情。

難以實現的自我

和〈最初的痛苦〉相似,〈小個子女人〉的風格也與卡夫卡的其他作品相去甚遠。卡夫卡的文風準確細緻,在中性的描寫後面暗藏著深厚的情感。但〈小個子女人〉給人的感覺是匆匆寫就,文中還有些前後不通的地方,似乎連作者都不知道自己到底想要說什麼。因此,卡夫卡的研究者在提到這篇小說的時候,多致力於對作者在這篇文章中表現出來的心理意義加以分析。

卡夫卡和女人的關係向來是卡夫卡研究者的一個重要的題目。他一生未婚,雖然認識過很多女朋友,還訂過兩次婚,卻都無疾而終。從他留下的寫給女友的信件的龐大數目幾乎可以斷定,他更傾向於和女人建立一種柏拉圖式的關係。對於女人,他似乎既嚮往又恐懼。這一點,在〈小個子女人〉裡可見一斑:「我」其實對於小個子女人非常在乎,卻無法主動出擊,或者和解,或者徹底翻臉。「我」的被動,和卡夫卡在現實生活中女性關係裡的被動如出一轍。

對於卡夫卡和女人的關係,後人有很多猜測,卡夫卡自己曾表示害怕結婚會讓他的寫作時間減少,漸漸喪失寫作能力。同時,他還害怕有人介入他的生活後會使他失去自我。

卡夫卡的恐懼並不難理解,他生活在以捷克語為主要語言的布拉格,卻被迫接受德語教育,自己也把德語當作母語;他雖然出生於猶太家庭,父親對猶太人卻並不認同,在卡夫卡家,猶太教只不過是節日裡必須走的一種形式而已。這一切,讓他沒有群體歸屬感。而強勢的父親、備受壓抑的童年,更讓性格敏感的卡夫卡缺乏安全感。他害怕親密的關係,只能在寫作裡尋找和實現自我。但是,正如他在自己寫給父親的信裡所說:「在寫作中,我確實獨立地離你遠了一截,即便這有些讓人想到蟲子,牠的後半截身子被一隻腳踩著,牠用前半截身子掙脫開,掙扎著爬向一邊。我稍微舒服些了,我鬆了口氣。」「……經常湧上我心頭的這種渺小感……來自於你的影響……」

一九二四年六月三日,卡夫卡病逝於奧地利東部的一家療養院,死後遺體被運回布拉格火化,埋葬在當地的猶太人墓地。在世時,他的名氣並不大。直到二戰之後,卡夫卡作品的意義才得到世界性的認可。

卡夫卡寫給父親的那一百頁的長信,他從來沒有交給父親,直至他去世之後,才由他的朋友布羅德首次在一九五二年整理發表。卡夫卡的一生都在企圖掙脫那隻踩住了他半截身子的腳,但最終卻難以辦到。他一輩子都是那個沉默、羞怯、敏感的孩子,仰望著自己粗暴、專斷、強勢的父親(後來還有他的讀者),他的目光批判而挑剔,這目光無所不及,無論卡夫卡走到哪裡、正在做什麼,他都能感覺到這目光的壓力,能感覺到父親隨時可能撇著嘴,從鼻子裡冷冷地哼了一聲。

方玉

二○一九年十二月十七日

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來