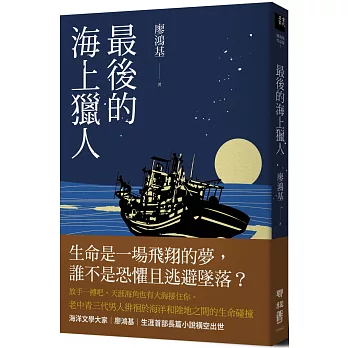

生命是一場飛翔的夢,誰不是恐懼且逃避墜落?

放手一搏吧!天涯海角也有大海接住你。

老中青三代男人徘徊於海洋和陸地之間的生命碰撞

海洋文學大家|廖鴻基|生涯首部長篇小說橫空出世

秋風起,就是海上獵人和旗魚每年約定的決鬥季節。

鏢手和旗魚,秋風為記,

他們將在北風呼嘯的海上,展開劍與矛長達一季的對決。

記得三十多年前,我第一次踏上鏢船,在東北季風的惡劣海況下,我們鏢船鏢獵了一條俗稱丁挽的白肉旗魚。那海上激烈的追獵場景,那整個漁獵戰鬥的過程,立即震撼了我。但我又想,如何這麼震撼人心的海上獵人故事,我們的社會完全無緣感受。儘管我們的魚類資源豐富,漁業發達,但我們不會有「海明威」,不會有「畢爾.羅逖」不會有「德布西」,不會有……於是,陸陸續續寫了一些關於鏢旗魚的文章,想說,在它消失前,至少留下一條可以「回去的路」。──廖鴻基

鏢刺漁法,最古老的捕魚技法之一,卻也最考驗漁人的勇氣與耐心。一艘鏢魚船上需要三名「海腳」:後方掌握節奏、追趕魚群的舵手,追蹤魚群並居中傳達的二手,以及前方抓準時機給予旗魚奮力一擊的鏢手。同船獵魚,各司其職,心意相繫,缺一不可。

海湧伯,以海為家的孤居老討海人,在漁獵產業紛紛邁入大型捕撈運作的時代,仍死守著其老鏢船「展福號」,佇立於傳統鏢魚技藝式微的夕陽中,試圖守護海上獵人的存在意義。

粗勇仔,原是水泥粗工的他,因為身強力壯而被海湧伯看中訓練成出色的海上獵人,在一次次海上鏢魚中奪下優異成績。沒想到一次追捕旗魚的過程中發生意外,腳跛了的他,回岸謀生卻仍心繫海上漁獵。

清水,成長於小鎮僻鄉,幼年家庭的匱乏使他汲汲營營於事業和名利。好不容易成家也取得一番成就。然而一個投資判斷的失誤,讓他失去一切。走投無路,面對茫茫無際的海洋,他決定遁逃上船……。

長年以海為家孤居的老漁人海湧伯、因意外而跛腳的壯漢粗勇仔、走投無路逃到邊角漁港的清水,各自處於跌落谷底消沉狀態,沒想到竟合成一股往上盤旋浮起的強勁潮浪。三名生命逕行至轉折的男人,面對曾經的輝煌與眼前的挫敗,再也無路可逃。他們能否在瀕臨昏光的海上鏢魚競逐中,遇到一條改變他們命運、足以喚回生命榮光的旗魚,再度找到人生的另一種可能?

★本書獲國藝會「長篇小說創作發表專案」補助

★本書獲國藝會「長篇小說創作發表專案」補助

名家推薦

《最後的海上獵人》遂如一場直球對決,襯著整個台灣漁業的興廢歷史,廖鴻基既寫出一則令讀者驚嘆的海洋傳奇,也寫入深藏心底的一處漩渦暗流,一曲在陸地與海洋間探問自我認同之深海詠嘆調。──蕭義玲(中正大學中文系教授)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來