譯序

桌子的另一端--我與布魯諾.舒茲的相遇◎林蔚昀

1.

來到波蘭後,常有朋友或陌生人問我:「妳為什麼來波蘭?」

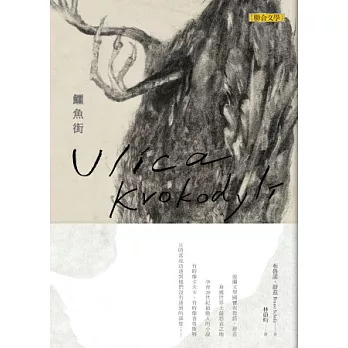

這個問題沒有標準答案。非官方說法是:「因為我在英國畢了業不知道要做什麼又不想回家。」官方說法是:「因為我看到一張波蘭畫家維克多.薩多夫斯基(Wiktor Sadowski)畫的海報,又讀了一本猶太裔波蘭作家布魯諾.舒茲(Bruno Schulz)寫的書。」

後面這個說法雖然有加油添醋和營造自我感覺良好的成分(聽到這句話,波蘭人就會對我投以敬佩的眼光),但也不盡然是謊言。我一開始會想去波蘭,真的就是因為一張海報和一本書。

2001或2002年吧,我獨自一人在愛丁堡讀書。當時的我,是個對學校和人際關係適應不良、怕生、依賴又不知人生目的為何的小女孩。我對獨立自主、自助旅行的生活十分嚮往,但是害羞內向的個性使然,我連走進咖啡廳點一杯咖啡都會嚇個半死。這樣的我,竟然會鼓起勇氣走進一家黑漆漆的波蘭海報專賣店,現在想起來都覺得不可思議。

在過門多次不入後,我終於走進了科克本街(Cockburn St.)上那家店,帶著興奮和緊張翻閱波蘭海報的目錄(就像舒茲筆下的主角走入陰暗的肉桂店,翻閱那些曖昧可疑的印刷品)。在我微微顫抖的手指底下,一張張美麗、陌生、奇怪的面孔就像鳥兒一樣從頁面飛了出來,灑下牠們彩色的鳥羽,使空氣中充滿了萬花筒般綺麗的光影。

當然,這只是一個誇張的比喻,我不是舒茲短篇小說〈鳥〉中的父親或男孩,無法看到鳥兒真的從彩色圖鑑上飛出來。然而,那本海報目錄對我造成的震撼,絕不亞於在短篇〈書〉中發現「真跡」那男孩內心的激動。我從未看過這麼奇幻、詭異、大膽、集美麗及殘酷於一身的圖像。在那些海報上有著許多變形的臉孔和人體,在該是眼睛的地方長出了一把刀子,在該是臉的地方則出現一個屁股。臉孔像是老舊的日曆片片剝落,或是乾脆用紐扣扣起來。一個沒有面孔的人把一張張臉孔挑在肩後,像是拿面具去賣的貨郎…

然後,我看到了屬於我的那張海報。那是一個關在牢龍裡的白色巨頭,畫著小丑的化妝,沒有身體。牢龍的門是半開的,不知道到底是要打開還是關上。巨頭半張著嘴,神情呆滯地往某個方向望去。

那時候,我就像是在〈天才的時代〉中受到神啟,「突然知道自己該做什麼」的男孩。不過,我沒有像他一樣命令家人抱一堆紙來讓他在地上畫圖,而是下了一個決定:「有一天,我要去波蘭。」雖然,我一個波蘭字母都不懂,也沒辦法讀出我那命定海報上的文字。

很瘋狂的想法,對吧?就像我因為看了電影《猜火車》而來到愛丁堡一樣瘋狂。在英國五年,我不只一次懷疑過這個念頭:「妳是不是頭殼壞去?波蘭在哪裡?妳知道那裡有什麼嗎?(是不是還在共產啊?)那裡又不講英文,難道妳又要浪費錢浪費時間去重新學一個語言?學了有用嗎?」

正當我打算把這個瘋狂的主意從腦海中趕出去時,我讀到了布魯諾.舒茲的作品《鱷魚街》(Ulica krokodyli)及《沙漏下的療養院》(Sanatorium pod klepsydra)的英譯本。那時候,我再也沒有任何懷疑。

「我要到波蘭學波蘭文,並且把舒茲用原文譯成中文。」我對自己說。

2.

來到波蘭以後,我發現和我一樣受到舒茲「啟發」,而做出一些出人意表行為的「肖仔」還真不少。比如說,一個加拿大女人讀了舒茲,單槍匹馬飛到波蘭,從此在這裡定居。一個女設計師讀了舒茲,對裡面的女人和鞋子產生興趣,蒐集了三百雙女人的高跟鞋,要在烏克蘭及波蘭展出裝置藝術。一個浪蕩不羈的鬼才讀了舒茲,決定到波蘭做研究,寫一本關於舒茲的理論著作…這樣的例子族繁不及備載,更別提那些受舒茲影響的文學、繪畫、電影、劇場、音樂作品了。究竟布魯諾.舒茲是什麼人?他具有什麼樣的魅力/魔力,能讓這麼多人死心塌地愛著他、為他奉獻好幾年甚至是一輩子的時間和心血?

要了解舒茲是何許人也,我們不能不提到舒茲研究的教父級人物-波蘭已故詩人葉基.費曹斯基(Jerzy Ficowski, 1924 – 2006)。像許多舒茲的死忠粉絲一樣,費曹斯基在十八歲那年讀到舒茲,瘋狂不可自拔地愛上了這位作家。他戰戰兢兢地寫信給舒茲想表達他的感動,然而令人遺憾的是,這封信從來都沒有寄達舒茲手中,因為作家那時人已經在猶太人集中區(Getto)裡了。後來,年輕的費曹斯基輾轉得知舒茲已被蓋世太保槍殺的消息。難過的他,決心為舒茲立傳,重建那個隨著舒茲離去而消失的傳奇國度。

這趟過程是艱辛的。無情的戰爭不但摧毀了舒茲及他的親友,也帶走絕大部份他曾經存在的證明-他的手稿、信件、畫作。有如在長夜中摸索的旅人,費曹斯基跑遍波蘭、烏克蘭、美國,嘗試挖掘出那些失落的信件、舊照片,從殘破的手稿/素描及戰爭遺存者的記憶中拼湊舒茲的臉孔。經過將近六十年的奔波及等待,費曹斯基終於在2003年發表了最為完整的舒茲傳記-《異說的國度》(Regiony wielkiej herezji)。因為有它,我們才能真正認識這位迷人的作家。

根據費曹斯基的記載,布魯諾.舒茲於1892年在德羅霍貝奇(Drohobycz,現為烏克蘭境內)出生,該小鎮位於當時被稱為格利西亞(Galicja)的地區,有大量猶太人、波蘭人和烏克蘭人在此居住。舒茲小時候是個蒼白、瘦弱、體弱多病又敏感纖細的孩子。他對動物有一種特殊的好感,因為怕秋天的蒼蠅餓死,甚至還在窗台上灑糖給牠們吃。舒茲的父親雅各是個有藝術素養、精力旺盛的夢想家,他本來是一個成功的布商,在城裡的集市廣場上擁有自己的店面。但後來因為疾病纏身(可能是生理及心理的),不得不從事業的舞台上退場,把自己的榮光及驕傲交給幹練、實事求是的妻子去打理。

在小布諾眼中,雖然父親總是看起來老邁、瘦弱、多病,但他也同時聰明、幽默,擁有天馬行空的奇想。在舒茲的成長過程中,父親扮演著導師、好友、同志的角色,兩人之間十分親密。相較之下,舒茲與過度保護他的母親關係就較為疏遠。由此,也不難理解為何舒茲把父親選為他日後創作的一系列神話之中的英雄。

高中畢業後,舒茲到利沃夫(Lwow)攻讀建築。對於有社交恐懼、不敢一個人出門的舒茲來說,在異鄉求學的過程可說是萬分艱辛(老實說我看到這心裡一陣竊喜:原來我的偶像比我還宅!)。一方面擔心重病的父親,另一方面也因為自己健康情況不佳,舒茲休學回家,一病就是兩年。之後雖然復學,但是由於第一次世界大戰爆發,舒茲不得不再次休學,和家人逃到維也納去。他在那裡的藝術學院上過一陣子的課,但是卻沒有完成任何學業,也沒有任何證書。這使得他之後找工作的過程一直不順利,雖然他最後找到了高中美術老師的工作,但是卻非常不喜歡這份工作,得到的待遇也不是很好。

1915年父親的過世對舒茲是一重大打擊,另一重挫是,他們住了二十幾年的公寓及店面也因為戰火而化為灰燼。無法在現實中找到慰藉,舒茲於是開始寫作,希望能藉此重建那個失落的世界,再一次回到那個有父親、書、充滿了奇蹟、節慶與神話的童年時代。

3.

童年在舒茲的作品中佔有極重要的地位,甚至可以說是核心的主題。我個人覺得,這是為什麼他的作品如此觸動我以及許多人的原因-每個人都有童年,每個人都會離開童年而長大,成長的過程通常是十分辛苦,甚至是充滿痛苦和反覆不斷的失望的。舒茲把這些失望、痛苦、尷尬以最忠實、誠懇的手法寫下來,坦率直白到令人不忍睹卒。在〈盛季之夜〉這個短篇中,舒茲描述父親雅各在店裡暈頭轉向地做生意,這時候,天空中突然飛來一群奇形怪狀的鳥兒-父親驚訝地認出,那是之前被女僕阿德拉從家裡掃地出門的鳥兒們的子孫。他興奮地歡迎這群前來朝聖的鳥子鳥孫,然而瘋狂的群眾卻往空中丟石頭,鳥兒紛紛落地,這時父親看到:

牠們像是一束束巨大的羽毛,裡面隨隨便便塞滿放了不知多久的腐肉。在許多鳥兒身上看不出哪裡是頭部,因為這又肥又長的部位看起來並不像是靈魂的居所。有些鳥的身上長滿了亂糟糟、糾結的毛髮,像是野牛身上的一樣,而且聞起來有一股惡臭。其他的鳥則看起來像是駝背、禿頭、死去的駱駝。剩下的鳥顯然是用某種紙張做的-表面十分繽紛美麗,但是裡頭卻一點東西都沒有。當你走近去看,有些鳥根本只不過是一堆扇形的孔雀羽毛,它們到底是怎麼有了生命的假象,這一點實在讓人摸不著頭緒。

父親本來是這麼期待鳥兒們的歸來,以為他失落的夢想終於獲得了實現-然而當他走近一看,卻發現只不過是金玉其外、敗絮其中、虛有其表的紙老虎,讓人不禁懷疑在他的夢想剛萌芽的時候,這悲劇的命運是否就已經注定好了?是不是在那些鳥兒尚未出生之前,牠們就注定只能擁有虛假、廉價、粗製濫造、一點意義都沒有的生命?如果把這些鳥兒看成我們童年時期的夢想以及對這世界最初的期待,而死去的鳥屍是我們最終擁有的成人生活,這會是多麼強烈、令人難堪又痛苦的反差啊!然而,它又是如此地真實。

成人世界的殘酷,以及童年夢想(或是孩童看世界眼光)的幻滅,其實也是卡夫卡的主題。有些評論家認為舒茲和卡夫卡很像,兩者都對父親有一種強迫性的執著,兩者都在作品中使用大量的怪誕(grotesk)及超現實手法(在卡夫卡及舒茲的作品中都有人變成蟲或動物)。然而,比起卡夫卡在《城堡》或《審判》中的沉重、絕望、陰暗,舒茲多了一份幽默、輕盈、微妙自嘲的距離-這在英譯中看不太出來,在中譯裡可能也表達的不是很完美,但是在波文中則是發揮得淋漓盡致的。用波文閱讀舒茲,你真的會因為那些悲慘得不得了的情節忍不住哈哈大笑。雖然那笑也是帶著眼淚,就像讀王禎和小說那種「怎麼可以笑一個這麼可憐的人但是他真的好笑死了」那種感覺(最好的例子是〈兩隻老虎〉裡的阿蕭)。怎麼能不笑呢?當你在〈父親的最後逃亡〉中讀到這樣的文字:

這個時候,我父親確實是死了。他已經死了很多次,總是死得不乾不淨,總是留下一些疑點,迫使我們不得不對他的死進行重新校訂。這也有它的好處。把自己的死亡改成分期付款,父親讓我們習慣了他的離去。我們對他的歸來已經無動於衷,每次都越來越短,越來越可悲。

在一個又一個有如平行宇宙的短篇或中篇裡,舒茲安排他筆下的超級英雄以極度荒謬、匪夷所思、神乎其技像是馬戲表演的方式不斷死去活來(變成蟑螂、螃蟹、天花板上的裂痕、壁紙、大衣、灰塵、牛蠅…)。奇觀的程度,幾乎像是南方公園中每次都會慘死的阿尼,或是恐怖漫畫家伊藤潤二筆下的不死美少女富江。從一開始,我們就知道這些人會死,我們並不關心他們的死本身(反正他們不過是虛構的人物),而是他們「這回又是怎麼死的」、「死得好不好看」還有「死了會發生什麼事」。透過這不斷的重覆,死亡的嚴肅和悲傷表面上被沖淡了。然而,就像順口的調酒Sangria,死亡依然像白蘭地一樣無所不在,只是隱藏在香甜的水果和紅酒底下。

父親的疾病和死亡帶給人的悲痛,其實就像真正的疾病和死亡一樣,不是在死的那一瞬間,而是在冗長等死的過程、以及稍微康復後再次惡化給人的疲倦無力。我們可以想像,舒茲的父親雅各本人,也許多年來都躺在病床上,情況時好時壞,也許在舒茲眼中,父親經歷過很多次瀕死關頭(對孩子來說,這幾乎就是死亡了),越變越虛弱(在孩子眼中父親漸漸縮小)、越變越不像人(這是為什麼看起來像蟲或動物)。這過程令人恐懼。然而,更令人恐懼的是大家逐漸習慣死亡之後表現出來的漠不關心和無動於衷。這不是很真實的情況嗎?許多時候,人老了、病了、拖了好幾年都死不了,照顧的家人也許會在絕望和疲倦中悄悄希望命運給大家一個痛快,不要一直死去活來,把所有人搞得人仰馬翻(要不要回來奔喪就是一個問題)。這個議題在小津安二郎的電影《東京物語》中出現過,在黃春明的短篇〈死去活來〉中也有。只不過,比起東方人的含蓄(只是抱著狐疑的眼光看著死人,用眼神暗示:「啊下次就真的去了不回來了吧?」),舒茲乾脆讓他變成螃蟹的父親被煮熟,像一塊蒼白、臃腫的肉凍一樣端上餐桌,以這個離經叛道、大逆不道卻又十分搞笑的畫面驚嚇家人及讀者。然而,就連這個高潮也無法達到什麼悲劇淨化(katharsis)的效果。在短暫的目瞪口呆後,父親被端到隔壁的房間,和相本及煙盒放在一起,被所有人忽視,就像那個在王文興《家變》中變得可有可無、可笑、可憐、可鄙又可悲的父親。

4.

翻譯舒茲是困難的。一個重要的原因是:舒茲十分了解波蘭文這個彈性豐富、就像他筆下的物質一樣可以讓人愛怎麼塑造就怎麼塑造的語言,用它捏出種種不可思議、挑戰語言極限的形式,有如他筆下那些讓人聞所未聞的珍禽異獸。這樣講可能很攏統、很玄,但是如果不了解波文的文法,是無法想像舒茲在語言上做的實驗及革新的。波蘭文是個十分精確的語言,拜嚴謹的文法和格位變化之賜,在波文中可以避免中文裡的「的」或英文裡的「of」,於是就省下許多冗句,使得文字的詩意和節奏更純粹。同時,因為一切都清楚明白,很多時候連主詞都可以省略,或是把受詞放在句首,主詞放在句中或句尾,或甚至根本省略受詞、省略動詞,創造出有如多層迷宮一樣落落長的句子,但是從頭到尾只有一兩個動詞,其餘的全靠名詞、形容詞和副詞等來支撐。另外,舒茲在作品中大量使用古波文和一些現今已十分冷僻的辭彙,這也提高了翻譯的挑戰性。

我因為要翻譯舒茲,於是拜託我先生到舊書店去幫我找最具權威的Doroszewski波文字典。在跑了好幾家店、找了好幾個月遍尋不著後,終於在一家舊書店找到。書店主人Smilek先生(老實說,我覺得他就像是舒茲的〈肉桂店〉中跑出來的人物,就像是那些「充滿尊嚴的老店員,總是低垂雙目服務顧客,帶著保密的沉默,充滿了智慧以及對最私密要求的理解」)把那全套十一本、重達十來公斤的大部頭著作往桌上一攤,手往上重重一拍,問:「先生,您買這古董是要拿來幹嘛啊?」先生於是提起我在把布魯諾.舒茲翻譯成中文。店主人揚了揚眉毛,露出讚賞的表情,但也不禁憂愁的問:「台灣的讀者能讀懂舒茲和他的世界嗎?」

台灣的讀者能讀懂舒茲的世界嗎?這是個好問題。我想,如果我沒有來波蘭,沒有用波蘭文讀舒茲,我應該還是會很感動,但是對書中許多微妙之處無法理解,而會有一種隔靴搔癢的感覺。最簡單的例子,就是「覆盆子果汁」(sok malinowy)。以前在英國用英文讀舒茲時,我一直沒摸不清頭緒,為什麼小說中的人物會把覆盆子果汁加到水中,當成一種飲料?如果是「果汁」的話,加水喝起來不是稀稀的很難喝嗎?如果是水果糖漿的話,那不是太濃太膩了?有什麼好喝的?然而,到了波蘭,來到男朋友家中(就是後來的先生),看到他媽媽拿出自己做的覆盆子果汁,才發現:喔,原來這是把覆盆子加糖後,水果自己產生的果汁,很天然,不濃也不淡,加到熱茶或熱水裡喝最好了(可以治感冒,波蘭人其實很哈這種民間療法),或者加到冷水或氣泡水裡喝。但是,我還是無法了解:為什麼覆盆子果汁在舒茲的作品中有這麼重要的意義,而且還三番兩次出現?先生的家人以一種理所當然的表情對我說:「因為就很好喝啊!而且很便宜,根本不用去買,隨手摘就有!」

在翻譯舒茲的這一年,我因為嚴重的情緒問題,曾經想過「算了算了回家吧,在台灣也可以翻啦。」但是現在,我很慶幸我和先生都能堅持下去,在波蘭完成舒茲的翻譯。因為很多事,你都是要親眼看到,才會知道作者到底在想什麼。雖然我住的克拉科夫(Krakow)不是舒茲的故鄉德羅霍貝奇,但是至少在這裡,我可以比較貼近作者的曾經生活的土地,揣想他當年所看到、聽到、聞到、嘗到的事物。我可以站在巴洛克教堂的白色立面前,看著夏天那白亮、熾熱的陽光「把這些房子虛偽的釉彩敲落-就像極富耐心的灰泥師傅把發霉的灰泥從房屋的立面刮落-並且一天一天地挖掘出房子更清楚的真正面貌。」(真的,夏天一切都看起來比較清楚,如此你就可知道波蘭的冬天有多灰暗) 我也可以走到Szewska街上的絲襪專賣店或是Krowoderska上的布料行,在那裡看著五彩繽紛的布料和絲襪在架子上層層堆疊,讓我的目光「在這些色彩間遊移,就像是走過聲音優美的樓梯,走過色彩所有的音鍵和音階。」我更可以走入任何一間kamienica(這詞很難翻,字面上的意思是「石屋」,但是指的是有許多層樓、許多公寓的傳統房子,而不是新式建築),親眼看到圍繞中庭的迴廊長什麼樣子(其實比較像連接在一起的陽台),還有後廂房那裡的住家或店面(後廂房雖然聽起來怪怪的,但卻是中文中能找到最接近的詞,原意指的是在房子後面靠中庭的部分,不是靠近街道的)。

我一個曾經在哈薩克斯坦教波蘭文的朋友Antoni告訴我,他沒辦法和哈薩克斯坦人解釋什麼是波蘭的草原,因為在那裡沒什麼草也沒什麼樹。這個說法可能有點誇張,但是如果你真正看過波蘭的草原,看到所有的一切都以茂盛、狂野、肆無忌憚的方式生長、將一切淹沒,我想,你會理解他。你會在舒茲寫到「牛蒡」的時候想到那碩大、有如姑婆芋的葉片,而不是像以前的我,只能想像到餐桌上標榜「健康養生」的牛蒡絲或牛蒡湯。

所以,在這麼多語言、文化、時代背景的差異造成的重重障礙之下,中文的讀者到底還能不能理解舒茲呢?我覺得依然是可以的。記得當我第一次翻開〈書〉這個短篇,讀到男孩在父親的書房玩耍、坐在他書桌上看他寫信、看他為了娛樂兒子而往牆上吹彩色肥皂泡…我的眼淚不由自主地掉了下來,雖然整本書才讀不到兩頁。為什麼這個場景如此觸動我?我想就像前文提到的,每個人都有童年。在大部分人的童年中,或多或少都有一些美好的事、奇妙的事、不可思議的事。在我們長大成人後,這些美麗、奇妙、不可思議的事物都一去不返了,我們只能透過回憶來思念它,卻不能再一次經歷它。在我的童年中,也像舒茲的童年一樣充滿了書和一個愛書成痴的父親(他每天都一定要去新學友、誠品、新元儂和金石堂朝聖),我也像〈書〉中的男孩一樣成天和父親泡在一起,待在我們那個「當時像世界一樣遼闊的房間裡」。我亦曾像〈天才的時代〉中那個男孩有著源源不絕的創造力和想像力,一學會寫字就自己畫、自己寫、自已裝訂出版童書賣給父母(賺零用錢)。然而當我長大,我卻忘了通往那個房間的密道,而要花好幾倍的力氣在牆上摸索,才能發現那道暗門,才能重新憶起孩提時代寫作時天不怕、地不怕的自信及一氣呵成的靈感。

一位真正的讀者-這本書正是要仰賴像他這樣的人-會了解我的意思。當我深深看入他的眼睛,他的眼底會綻放出那道光芒,在這短暫卻強烈的一瞥中,在我的手握住他的手那一瞬間,他會抓住、接過並認出那熟悉的事物-他會因為這深刻的體悟而讚嘆地瞇上雙眼。畢竟,在那張將我們分開的桌子下,我們所有人不都偷偷地握著手嗎?

舒茲在短篇〈書〉中寫下他對讀者的期許。與其把它當成是作者獨裁的要求,不如說那是一種請求,一種邀約,一種微小但綻放著光芒的希望。終其一生,舒茲都為沒有能夠理解他內心的同伴所苦。他在給朋友的信中寫道:「我需要同伴。我需要和與我相像的人建立親密關係。」雖然,在現實生活中舒茲一直沒辦法找到這樣的人(他和未婚妻因為信仰不同最終還是無法結合),但是透過作品的出版,他認識了一群波蘭當時最優秀的作家和藝術家(如瑙柯絲卡、貢布羅維奇、維凱維奇等人),並且得以和他們通信。這對孤獨、住在波蘭邊陲小鎮的舒茲來說,無疑是一大安慰。另一方面,對舒茲的讀者來說,我想這本書也帶給了他們同樣的安慰。當年第一次讀到舒茲的時候,我正處於孤獨憂鬱的低潮,甚至想一死了之。過了三個禮拜幾乎足不出戶、成天躺在床上流淚發呆的生活之後,我想,該是來做點什麼的時候了,不然我真的會發瘋。然後,我讀到了〈書〉,感覺到舒茲的手穿過分開我們的頁面,偷偷地緊握住我的手。

我花了另外三個禮拜的時間把舒茲讀完。讀完後,我也好了起來。說「布魯諾.舒茲救了我一命」可能有點誇張。但是文學不就是這樣嗎?有時候,一本書可以影響你的一生,有時候,又可以毀了它。我想,我只是需要一個人的手,而那時我剛好在舒茲的書中找到了它。

現在,我把舒茲翻成了中文。希望,在這張桌子底下我們還可以找到更多更多的手,每一隻手都緊緊握著另外一隻。

15.07.2012, 克拉科夫

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來