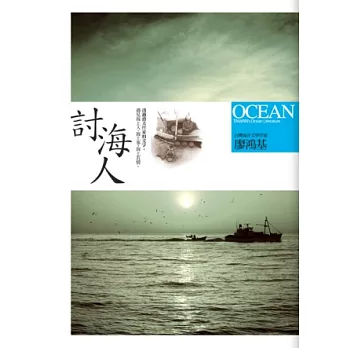

評介

翻版的《老人與海》--期待海洋文學

以海明威的《老人與海》翻版,形容廖鴻基的〈三月三樣三〉並不是無條件的揄揚。《老人與海》是世界著名的作品,也是海明威極具個性特質的代表作,雖然寫的是海洋、漁人的故事,卻不是一部以漁民為重心或以捕魚生活為重點的海洋小說,反而是寫海明威的人生哲學,發表他個人宗教信仰、生活情操的體認。不錯,海明威筆下倔強、堅毅的老漁夫-桑蒂雅哥,在和大海裡的鯊魚搏鬥的經過,的確寫到了一些漁民捕魚的經驗,特別是有關海洋風景的描寫。不過,任誰也不會認為海明威想寫的是漁民和海洋,他寫的只是海明威式的人性探索,他的「哲學」其實不必透過漁民或海洋,在陸地上一樣可以發生,一樣可以表達。

〈三月三樣三〉結構上相當形似於《老人與海》的捕魚事件,第一人稱的「少年家」追憶和老經驗的「海湧伯」出海捕魚的經過。「海湧伯」嫻熟捕魚事務,懂得海性也了解魚性,有桑蒂雅哥的大膽和心細,他敢在多變的三月天出海,知道怎樣尋找獵物-「煙仔虎」,也知道如何引牠上勾,讓獵物失去戒心,盲目追擊餌食,利用船速的控制拖垮獵物,使牠累倒束手就擒,但眼看就要上手的豐收,關鍵時刻卻冒出幾隻被咒稱「死人牙齒」的黑鯖河魨,把「煙仔虎」吃得「只剩一顆頭顱連接一條血肉模糊的骨排」。看到這裡,很難叫人不聯想到是《老人與海》的翻版故事。此外,「少年家」舉起長棍敲打河魨,以及結尾處,「海湧伯」苦笑著對「少年家」說:「少年家,假餌放下去吧!」表示不肯向大海認輸的堅毅,和老漁夫桑蒂雅哥的結局重疊,就更明顯了。

然而,〈三月三樣三〉可以說和《老人與海》是完全不同定位的寫作,這篇作品從季節著手,有意凸顯捕魚人的艱辛,「海湧伯」雖然被描寫成能充分掌握大海,對自己從事的行業充滿自信的老漁夫,但是他也只是被描寫成眾多類似的討海人的「共相」,不像「桑蒂雅哥」被凸顯為英雄般的勇者,在寫作的目的和意義上,〈三月三樣三〉是朝著海洋文學、漁民小說的方向前行的,相形之下,《老人與海》呢﹖它就是一部為勵志而虛構捕魚情節的小說了。海明威在塑造自己,或是說塑造心中的英雄形象,「三月」則寫的是普遍的故事,「海湧伯」寫得面目模糊,並不要緊,倒是他的行為、工作顯現的意義需要比較完整的掌握。

也就是說,〈三月三樣三〉一旦明確定為海洋小說或漁民小說,不僅可以擺脫《老人與海》的影子,更可能開拓出台灣小說新的視野出來。台灣有山、有海,但台灣的寫實小說迄今為止,卻只開發及佔台灣面積不到三分之一的「平地」上,如果把台灣四周、和台灣人民生活密切相連的婆娑之洋包包括進去,開發比例就更低了,何況所謂「平地」,開發的也只是局部的幾個角落而已,這篇嘗試描寫海洋和捕魚的作品,可以說開啟了台灣小說創作的另一道門,通往無邊無際的大海,那是台灣文學十倍、百倍於以往的、未開發的場域。

誠然,我們過去也有過零星的「海洋文學」作品或漁民文學,但也無可否認的,就像有人辯稱我們也有高山文學一樣,都不外是陸地觀魚的海洋文學,在沒有海洋觀點的生活和教育之前,我們很難擁有海洋文學。以目前的台灣社會而言,自我「陸封」的心態相當嚴重,意識上受制於大陸國家的觀念、影響,使我們完全喪失海洋國家的自覺,才會忽略海洋和我們生活的密切,疏於從大海去擴充我們的生活領域,豐富生活的資源,反而是對四周的大海諱莫如深,在建立親海文化之前,妄稱我們已擁有海洋文學,當然是無知的。

只是,廖鴻基這篇作品所伸出的文學探針,也就具有不平凡的意義了。從他的立題隱約涵蓋的海洋觀點,顯示他有寫海洋題材的創作企圖心,也許他那散文味道很濃的描述文學,還沒有能力勾勒出海洋文化觀點文學的具體規模出來,但他所描繪的海洋景觀,是豐富而優美的,已經擺脫盲目的大海頌歌或對大海無謂的疑忌那樣的隔岸觀火,一種置身大海、生活在大海的感覺,被描繪出來了,一個屬於海洋生活的漁人形像,也被平實地刻劃出來了。「海湧伯」能在「時而風平浪靜時而波濤洶湧」變幻無常的季節出海,顯示他已經是和大海融為一體的討海人,他也有深悉海洋生活的哲學,何者該取、何者不該取,碰到頑強的對手,他會砍斷漁繩,不去硬碰硬,但他也有智取,誘魚上鉤的狡黠-拖著第一隻上鉤的「煙仔虎」急走,避免牠向同伴示警。我們看到人與大海相合相容的文學場景。

大體說來,〈三月三樣三〉已經賦予「海洋文學」獨立的場景了,它不是另一種文學的附屬文學或邊緣文學,它能以海洋生活為中心來經營這篇作品。其次它已經營造出從容生存於大海中的人物,一種既具有海洋生活技能又具備海洋生活智慧的人物,他既不是海洋的入侵者,也不是掠奪者。具備這兩樣條件後,可以說具有海洋文學的雛型了。

不過,這篇作品裡,作者似乎不是不經意地一再提醒讀者,這裡寫的只是「那一年」、「去年」的一件孤立的討海人故事而已,它的脆弱性足以否定「海湧伯」所具有的漁民共相意義,缺乏海洋生活的重量感,只是把它當一件事不關己的海洋上發生的故事來寫。所以能寫出海洋風景來,也能刻劃出海洋生活人物來,可能緣自實際的經驗,但當這篇作品避開《老人與海》式的意志鍛鍊的厚重主題之後,理應還給它生活文學的本色,它是一群討海人的生活世界,它應該具備海洋生活的豐富性。

也許台灣海洋文化的時代尚未到來,但不能否認,有台灣史以來,海洋和台灣就產生緊密相連的關係,不管主動將生活的觸角伸向海洋,抑或被動地受到海洋的影響,也不問影響程度的深淺,總有一群人,或不斷地向四周的大海探取生活資源,或不斷地接受來自大海的衝擊、影響。若論及海洋對大環境的影響,就不僅僅是瀕海的地帶了,整個島上的生活,無論是動物、植物…,恐怕都籠罩在海洋的影響下生活。台灣文學沒有理由不發展海洋文學,海洋文學一旦貼近海洋文化,擁有無限發展的空間。當然,這裡不是苛求一篇短篇作品便要含蓋這麼深重的文學課題,而是說,作者大可不必以淺嚐即止的小心來對待自己的發現,不妨抱持更雄偉的創作野心,試著去建立全新的文學中心,做個海洋文學的開拓者。

台灣作家有不可能去翻版《老人與海》的理由,因為《老人與海》是典型的美國文化產物。值此,台灣文化的定位一再被模糊、扭曲之際,以海洋為視野的台灣新中心文化,仍然只是處於剛萌芽的階段,像廖鴻基這樣踏出的海洋文學腳步,不僅僅是題材上的新穎而已,他應該有對舊有的文學空間提供批判的力量,讓我們的文學開拓新空間,豎立新中心,或許可以一舉破解當前的困局。而且,我們有很大的機會,建立海洋觀點的台灣新文學,廖鴻基不妨做個開道先鋒。

彭瑞金

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來