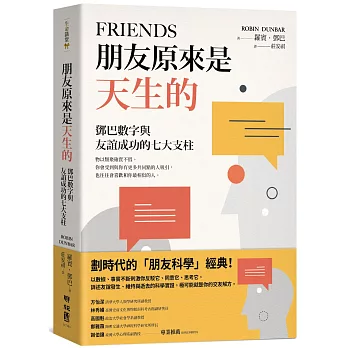

劃時代的「朋友科學」經典──《朋友原來是天生的》

以數據、事實不斷刺激你反駁它、同意它、思考它,

詳述友誼發生、維持與逝去的科學實證,極可能就是你的交友解方。

朋友,是激發腦內啡、帶來幸福感的重要泉源。

牛津大學演化心理學家及人類學家羅賓.鄧巴,

將科學研究的洞見、親身的體驗與文化相融,

探索並整合了心理學、人類學、腦科學、社會學、神經科學、遺傳學等知識,巧妙地把它們編織起來,為你深度解析社交的神奇密碼!

*一個人在6歲時社會整合的程度越高,到30歲出頭時,血壓和身體質量指數就

越低。換言之,童年時期參與社會的結果會影響到成年的健康。

*每當社交群體達到4的倍數時,就會分成另一個對話群組;4個人還能組成一組

對話,對話也最有效;5人以上,就會分裂為2組;8人以上將是3組……

*在一項為時7年、抽樣了近350萬人的研究中發現,人到了60歲之後,社交孤立、

獨居和感覺孤獨等因素,會使死亡機率提高約30%!

友質、友量,有關係!

朋友遠比我們想像的更重要。羅賓‧鄧巴30年前就提出了「鄧巴數字」:一個人最多能保持關係的朋友是150人,其中關係最密切的不超過5人。

《朋友原來是天生的》是鄧巴全面研究友誼、人際關係的科普大作。社群年代、臉友無數的現代人,將能透過鄧巴的科學分析與觀點,重新思考我們與他人的關係,如何從素昧平生變成摯友,窺探社交世界令人驚奇的複雜性,並且深刻理解友誼。

朋友就像阿斯匹靈,可以瞬間消除你的疲累和鬱悶!

然而更有趣的可能是與大腦的腦內啡(endorphin)系統有關。腦內啡是在化學上與嗎啡相似的神經化學物質,我們和朋友一起做的許多事情都會觸發它,例如,歡笑、唱歌、跳舞,甚至互相撫觸。

腦內啡也會刺激身體釋放自然殺手細胞,是免疫系統的突擊部隊,搜尋和摧毀使我們生病的細菌和病毒,調整免疫系統,增強我們對致病細菌的抵抗力。

男生女生,相處方式大異其趣

對於女生而言,保持友誼最有效的活動是一起聊天,無論是面對面還是透過電話都一樣。但對於男孩來說,一起聊天對是否能夠持續友誼毫無影響。造成男生友誼的不同之處在於比以前更頻繁地聚在一起「行動」──上酒吧、踢足球、爬山,或者做他們過去常做的其他活動。當然,一起「行動」對女生的友誼也有正面的影響,但其效果遠不如一起行動對促進男生友誼的效果大。

緣分早已注定?好友難尋嗎?請看看科學家們的研究與有趣解讀!

鄧巴認為「物以類聚」是有科學根據的,而友誼的誕生非常依賴時間累積。他引述了一項針對大學生的觀察取樣,發現他們在初識後,大約需要45小時相處,才能變成普通朋友;後續需要在3個月內相處50小時,才能變成重要朋友;最後晉級為最好朋友的人,則還要再共處100小時。實際上,要成為「密友」,可能需要我們平均每天投入近2小時,日復一日的長久經營。

友誼絕不廉價,慶幸的是在檢視友誼的同時,鄧巴也發現了友誼成功的七大支柱──相同的語言、成長地、學經歷、興趣、世界觀、幽默感、音樂品味,可以協助大家迅速辨識誰有可能成為朋友,也就是說具有越多同質性的人越容易互相產生歸屬感、建立友誼,你只需要找到他們!

知名國際媒體推薦

精彩迷人……友誼的質與量對我們快樂、健康和死亡風險的影響可能高於其他一切,僅次於戒菸。──英國《衛報》今日選書(Book of the Day)書評

《朋友原來是天生的》提供了深刻的觀察,說明我們如何演化到彼此依賴,相互幫助和陪伴,以及這些關係如何讓我們的生活有意義。──克莉亞.史柯佩提(Clea Skopeliti),《獨立報》(The Independent)

專業推薦

鄧巴以交織科學與文化的精彩推論,系統性地告訴我們朋友的數量與品質如何正向影響健康與幸福。今天我們可以在虛擬網絡中與成千上萬的人連結,但技術發展並不會改變我們交朋友的能力與數量,所謂的「鄧巴數字」取決於大腦演化與認知。這本書讓人不忍釋手,循著鄧巴的指引,用一種全新的觀點來理解友情。──方怡潔,清華大學人類研究所副教授

《朋友原來是天生的》運用動物演化和大腦神經等實證科學重建親朋好友的社會理性,把枯燥的自然實驗變做精彩的人文故事,不但解開了友情網的密碼、心智、身體和語言,並由此重估社交鏈的科技、浪漫、性別和老年。──高國魁,政治大學社會學系副教授

鄧巴好奇物種為何會有特定的社會制度,沉浸在東非的多元文化環境,研究野生動物,因經濟低迷,轉而注意人類,偶然發現社會腦假說、鄧巴數字、社交整飾、及語言演化的八卦理論,竟是架起「友誼」的框架。──鄭雅薇,陽明交通大學神經科學研究所所長

近朱者赤,近墨者黑。朋友不僅會改變你的行為,更會對你的生理、想法、情緒以及幸福感產生全面性的影響。曾經以「鄧巴數字」和「社會腦假說」聞名世界的牛津演化生物學家鄧巴,將透過演化概念與科學證據,告訴你居必擇鄰、遊必就士的重要性。──謝伯讓,臺灣大學心理系副教授

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來